医療コラム

排便後の違和感が続く「残便感」。すっきりしない感覚が日常にじわじわと影響し、気になりながらも対処法が分からず不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。残便感は、便秘や水分不足などの生活習慣が原因となることもあれば、実は大腸がんなど重大な病気が隠れていることもあります。中には「そのうち治るだろう」と放置してしまう方もいますが、早めに原因を知り、対処することが大切です。

この記事では、残便感の主な原因と、日常生活でできるセルフケア、そして残便感が続くときに注意したいサインについて、わかりやすく解説します。すっきりしない感覚が続いて不安な方は、ぜひ最後までご覧ください。

残便感とは、排便を終えたあとにも「まだ便が残っているような気がする」状態を指します。実際には腸内に便が残っていない場合もあり、感覚的な違和感としてあらわれることもあるでしょう。

排便後に「何となくすっきりしない」そんな不快感を抱えながらも、忙しさや恥ずかしさから我慢してしまう方も少なくありません。

多くの場合は生活習慣の乱れが原因ですが、消化管の異常や病気が関係していることもあります。残便感が長く続く場合は、自己判断せずに早めに医療機関へ相談することが大切です。

残便感が起こる要因は、日常のちょっとした習慣が影響で起こることもあれば、消化管の異常や病気が原因となることもあります。ここでは、残便感を感じる原因について詳しく解説します。

便の約80%は水分で構成されています。そのため、排便をスムーズにするためには十分な水分摂取が欠かせません。水分が不足すると便が硬くなり、腸内に長く留まりやすくなります。これが「出し切れていない」と感じる残便感につながるのです。

排便のリズムが乱れると、腸の働きが鈍って便意を感じにくくなります。その結果、便がたまりやすくなり、残便感を招きやすくなります。

例えば、仕事中や通勤中などのため我慢してしまったり、外出先ではトイレの場所が分からなかったりすることもあるかもしれません。

こうした習慣が続くと腸の活動が悪くなり、便意そのものが起こりにくくなることがあります。

便秘は、本来排泄されるはずの便が大腸内にとどまり、スムーズに出せなくなる状態を指します。一方、下痢は便が軟便から水のような状態になり、排便回数が増えるのが特徴です。どちらも代表的な便通異常で、生活の質に大きな影響を与えることがあります。

便秘の場合、硬くなった便や大量の便が直腸にたまってしまうため、便を出し切れず残便感が強く出やすくなります。反対に下痢では、腸の粘膜が炎症を起こしたり感覚が過敏になったりすることで、実際には便が残っていなくても「まだ残っている」と感じやすくなるのです。

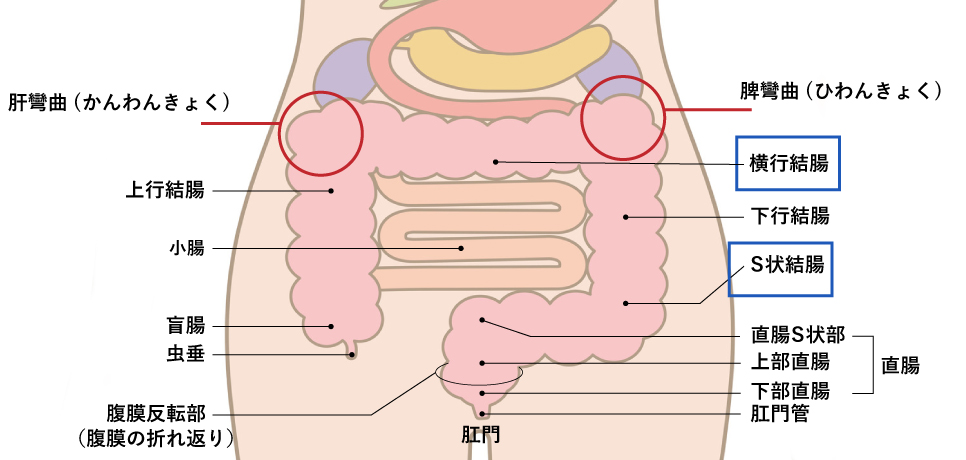

大腸がんは、名前のとおり大腸に発生するがんで、日本人では特に肛門に近いS状結腸や直腸にできやすいといわれています。正常な粘膜から直接発生する場合もありますが、多くは良性の大腸ポリープが大きくなる過程でがん化します。

大腸がんの初期はほぼ無症状です。しかし、進行すると腸の内側が狭くなり、便が細くなったり出し切れない感じが残ったりして残便感として自覚される場合があります。

直腸瘤は、排便時のいきみによって直腸の前側が腟の中にふくらんでしまう状態です。直腸そのものの病気ではなく、直腸と腟の間にある壁が弱くなることで起こり、加齢や出産、長期間の強いいきみなどが主な原因と考えられています。

直腸瘤による残便感は、ふくらんだ部分に便が入り込んでしまうために起こります。そのため、便を出し切っているつもりでも直腸内に残って「まだ便が残っている」と感じやすくなるのです。

過敏性腸症候群は、腹痛やお腹の不快感とともに、便秘や下痢などの便通異常が数ヵ月以上続く病気です。腸に炎症や腫瘍といった明らかな異常がないにもかかわらず症状が起こるのが特徴で、便の状態や排便回数から「便秘型」「下痢型」「混合型」「分類不能型」の4つに分けられます。

過敏性腸症候群で残便感が生じやすいのは、腸の運動や知覚が過敏になっているためです。ストレスが加わると腸の収縮運動が強くなったり、脳と腸の信号のやり取りが過剰になったりして、実際には便が残っていなくても「残っている」と感じてしまいます。

痔核(いぼ痔)は、肛門の内側にある血管や組織がふくらんで、出血や腫れ、外に出てくるといった症状を起こします。肛門は柔らかい組織でできており、便やガスをコントロールする役割を持ちます。このクッションが弱くなり、ふくらんで飛び出すようになると痔核となるのです。

とくに直腸内側にできる「内痔核(ないじかく)」の場合、排便時に痔核が肛門から突出することで「まだ便が残っているように感じる」ことがあります。実際に便が残っているわけではなく、肛門の違和感や圧迫感が残便感として感じられます。

残便感は、以下のような生活習慣の工夫によってやわらぐことがあります。

ここでは日常生活で取り入れやすい対処法を紹介します。

食物繊維は性質の違いによって「水溶性」と「不溶性」の2種類があり、それぞれ異なる役割を持ちます。

水溶性食物繊維は、便に水分を含ませて柔らかくすることで、腸内に便が残りにくくするだけでなく、腸内環境を整える効果も期待できます。代表的な食品は以下のとおりです。

不溶性食物繊維は水分を吸収して数倍にふくらむことで便の量を増やし、腸を刺激してぜん動運動を活発にさせます。便の排出を促す働きがあるため、残便感の解消におすすめです。

食物繊維は残便感の改善や腸内環境の維持に役立ちます。水溶性と不溶性をバランスよく摂りましょう。

体内の水分が不足すると便が硬くなり、排出しにくくなるため残便感の原因になります。

便の約8割は水分で構成され、残りは食物繊維や腸内細菌の残骸などの固形分です。そのため、よい便通のためには十分な水分摂取が欠かせません。また、不溶性の食物繊維は水分を吸収して便のかさを増し腸の動きを助けるため、水分と合わせて摂ることでより効果を発揮します。つまり、水分をしっかり補うことが便通改善の基本になるのです。

1日に必要な水分摂取量は1.5リットル前後ですが、季節や体調によって必要量は変わるため、こまめに補給することが大切です。水やお茶に加え、スープや果物からも水分を補うと無理なく摂取できるでしょう。

便意を感じたらできるだけ早めにトイレへ行きましょう。我慢を繰り返すと腸の動きが鈍くなり、次第に便意そのものを感じにくくなってしまいます。

さらに、便が腸にとどまる時間が長くなることで硬くなり、排出がより困難になります。便意がなくても、毎日決まった時間にトイレに座る習慣をつけると、自然なリズムが整いやすくなるためおすすめです。

朝食後や着替えたあと、家を出る前など自分で行きやすいタイミングを見つけましょう。

腸の働きは、体を動かすことで活発になります。運動によって腸が刺激されると、排便がスムーズになり、残便感の軽減にもつながります。

日常生活に取り入れやすく、おすすめなのはウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動です。息が弾む程度の運動を、毎日30分ほど続けると腸の動きが整いやすくなります。強い運動よりも、軽く体を動かすことを習慣にするのがポイントです。

さらに、ストレッチやヨガのように体をひねる動きを取り入れると、腸が直接刺激されて排便リズムが整いやすくなります。外出が難しい方でも、室内でできるストレッチやお腹のマッサージを取り入れるだけで腸の動きを助けることができます。

毎日のちょっとした工夫で残便感の軽減につながるため、無理のない範囲から始めましょう。

残便感は生活習慣や便秘によることも多いですが、重大な病気が隠れている場合もあります。特に、以下のような症状があるときは注意が必要です。

特に大腸がんは初期には自覚症状がほとんどないため、気づいたときにはすでに進行しているケースも少なくありません。そのため「いつもの便秘だろう」と自己判断で放っておかずに、これらのサインがある場合は次回の検診を待たずに早めの受診が大切です。

残便感とは「排便後もすっきりしない」「まだ残っている気がする」といった不快な症状です。生活習慣や便秘・下痢が原因となることが多い一方、大腸がんや過敏性腸症候群など病気が隠れている場合もあります。特に、血便や腹痛、便の形状や回数の変化がみられた場合はすぐに専門の医療機関を受診してください。残便感はセルフケアで改善することもありますが、原因をはっきりさせるには検査が欠かせません。

西宮敬愛会病院低侵襲治療部門COKUでは、消化器内視鏡専門医が在籍し、苦痛を抑えた胃カメラ・大腸カメラを日帰りや短期入院で受けていただくことができます。残便感が続くときだけでなく、他にも排便に関して気になる症状があるときは、ぜひお早めにご相談ください。

「最近、便が細くなった気がする」「以前より形が変わったかも」そんな小さな変化に、不安を感じたことはありませんか?便の太さや形は、普段あまり意識しないかもしれませんが、腸や肛門の健康状態を反映する大切なサインでもあります。特に細い便が続く場合、腸の通り道に何らかの異常が起きている可能性もあります。

この記事では、便が細くなる原因や考えられる病気、注意すべき症状に加え、日常生活でできる対処法まで、初めての方にもわかりやすく解説します。

私たちの健康状態は、日々の便にも表れます。では「理想的な便」とは、どのようなものでしょうか?医学的には、以下のような特徴をもつ便が「正常な便」とされています。

便が細くなる背景には、腸や肛門の構造的な変化だけでなく、生活習慣や精神的な要因など、さまざまな原因が関係しています。ここでは、病気以外に便が細くなる主な原因について解説します。

腸の通り道が狭くなると、便が細くなることがあります。代表的な原因として、大腸がんなどの腫瘍性病変が挙げられます。がんによる腫瘍が増大することで便の通り道である腸管が徐々に圧迫され、通過スペースが狭くなります。そのため、細い便が続くケースも見られます。

痔などの肛門疾患で手術を受けた場合、その後の傷跡や組織の変化によって、肛門の出口が狭くなることがあります。また、手術後に肛門の動きがスムーズに連動しなくなることも、便の形に影響を与える一因となっています。排便時に「すっきりしない」「出し切れない」といった違和感や残便感がある場合は、肛門の狭窄が関係している可能性があります。

脂っこい食事や加工食品の過剰摂取、偏った食事内容、不規則な食事時間などの生活習慣は、腸の働きを乱す原因になります。こうした乱れが続くと、便がまとまりにくくなり、細くなったり、形が崩れたりしやすくなります。とくに注意したいのが、水分や食物繊維の不足です。水分が足りないと、便が硬くなり、腸内をスムーズに通れなくなるため、形が押しつぶされて細くなることがあります。また、食物繊維には腸内の善玉菌を増やして腸の動きを整える働きがあるため、不足すると腸内環境が乱れ、排便のリズムや便の形にも影響が出やすくなります。

ストレスや不安といった心理的な影響は、自律神経のバランスを乱しやすく、腸の働きにも大きく関わっています。腸が過敏に反応すると、動きが不規則になり、便がうまく形づくられなくなることがあります。こうした変化により、便秘や下痢が起こりやすくなり、便が細く崩れやすくなります。

また、便意を感じても我慢する習慣があると、直腸に便がたまりやすくなり、腸の働きが鈍くなる原因になります。このような状態が続くと、便秘が慢性化し、細く硬い便が見られるようになります。

便が細い状態が続くとき、その背景には病気が関係していることがあります。そのなかでも、腸や肛門に異常があると、便の太さや形に影響が出ることがあります。単なる体調の変化と思っていたら、実は病気のサインである可能性もあります。

この章では、便が細くなる症状が見られる代表的な病気と、それぞれの特徴についてわかりやすく解説していきます。

過敏性腸症候群は、腸に炎症や異常が見られないにもかかわらず、慢性的な腹痛や便通異常(便秘・下痢など)を繰り返す疾患です。腸の運動が不規則になることで、便がしっかり形成されず、細く・柔らかくなることがあります。特に「便秘型IBS」では、排便困難や残便感が続き、無理に出そうとして便がちぎれ、細い便になることがよくあります。腸が過敏に反応し、ガスがたまりやすくなる、便意が頻繁に起こるなど、腸の動きに振り回されるような感覚が特徴です。排便後もすっきりせず、お腹が張って不快感が続くこともあります。

大腸ポリープや大腸がんは、腸内にできる腫瘍やしこりで、便の通過路を物理的に狭くする原因になります。特に直腸やS状結腸など、便の通過に重要な部位に腫瘍ができると、鉛筆のように細い便が続くことがあります。ポリープは多くの場合、良性ですが、一部は将来的にがん化する可能性のある腺腫性ポリープであり、経過観察や切除が必要とされます。がん化すると、腫瘍が腸の内側にせり出すように発育し、便の通り道が狭くなることで、細く平たい便や不整形な便が出やすくなります。また、出血や便通異常をともなうこともあるため、「いつもと違う便」が続く場合は、早めに内視鏡検査などを受けることが大切です。

痔核や肛門周囲の病変が進行すると、肛門の出口部分に腫れや出血、狭窄が生じることがあります。このような場合、排便時に腸内の便が圧迫されて細くなったり、排便時にちぎれやすくなったりします。とくに長年痔を放置していた場合や手術歴がある場合は、便の形状にも変化が見られることがあります。

クローン病や潰瘍性大腸炎は、腸に慢性的な炎症が起こる病気で、まとめて「炎症性腸疾患」と呼ばれます。これらの病気では、腸の粘膜にただれができたり、炎症によって腸の内側が狭くなる「狭窄」が生じたりすることがあります。

こうした変化により、便の通り道が細くなり、便がうまく通過できずに細くなってしまうことがあります。また、腸の粘膜が傷つくと、便の形が整いにくくなり、細く柔らかい便や不規則な形の便が続くこともあります。さらに、症状が強いときには、粘液が混じった便(粘液便)や血便、何度もトイレに行きたくなるような下痢などが見られることもあります。

腸閉塞とは、腸の一部がふさがれて、便やガスといった腸の内容物が先へ進めなくなる状態です。原因としては、大腸がんのほかに、腸が途中でグルッとねじれてしまう「腸捻転(ちょうねんてん)」や、手術後の腸同士の癒着などが挙げられます。腸閉塞が起こると、腸内の圧力が上がり、便の通過が困難になって細く変形した便になることがあります。あわせて、腹痛やお腹の張り、吐き気、ガスの排出がうまくいかないといった症状が見られる場合は、腸内で内容物がスムーズに流れていないサインと考えられます。

便が細くなる原因にはさまざまなものがありますが、以下のような症状が見られる場合は、体からの重要なサインである可能性があります。

これらの症状に心当たりがある場合は、早めに医療機関を受診するようにしましょう。放置せず、早めに対応することで、大きな病気の予防や早期発見に繋がります。

便が細い状態が続く場合、腸の状態に異常が生じている可能性があります。医療機関では、以下のような検査が行われることがあります。

便が細くなる原因が病気によるものではない場合は、生活習慣を見直すことで症状の改善が期待できることがあります。ここでは、毎日の生活の中で意識したい3つの対処法をご紹介します。

理想的な便の状態を維持するには、日々の食生活を整えることが基本となります。

なかでも重要なのが、食物繊維の摂取と栄養バランスの調整です。

食物繊維には、不溶性と水溶性の2種類があり、それぞれ異なる作用を持ちます。

水に溶けにくく、便のかさを増やして腸を刺激し、蠕動運動を促します。

水分を含んで便をやわらかく保ち、排出をスムーズにします。また、腸内の善玉菌を増やす働きもあります。

さらに、食事全体の栄養バランスとして、PFCバランス(たんぱく質13〜20%、脂質20〜30%、炭水化物50〜65%)を意識することも大切です。

以下の3つの実践ポイントを日常的に取り入れることで、腸の働きをより効果的にサポートできます。

1.起床後にコップ1杯の水を飲む

起床時の水分補給は、眠っている腸をやさしく刺激し、排便を促すスイッチになります。

また、日中は起床後・食後・入浴後など、タイミングを意識してこまめに水分を補うことが、腸内の水分バランスを保つ鍵になります。

2.副菜を意識した食事で、腸のバランスを整える

主食・主菜・副菜を組み合わせたバランスのよい食事は、腸の健康を支える基本です。

とくに野菜やきのこ、海藻などの副菜には、食物繊維やビタミン、ミネラルの大切な供給源が含まれています。

厚生労働省などが推奨する食事バランスでは、副菜は主菜や主食と同じくらい、またはそれ以上にしっかりとることがすすめられています。

例えば、「お皿の半分に野菜をのせる」「食事ごとに2品以上の副菜を添える」といった工夫が、腸の調子を整えるサポートになります。

3.朝食には発酵食品を取り入れる

味噌汁や納豆、ヨーグルトなどの発酵食品は、腸内環境を整える善玉菌をサポートします。

朝食に取り入れることで、腸のコンディションを整える習慣がつきやすくなり、便通の改善にもつながります。

運動は、腸のぜん動運動を促すうえで非常に効果的です。特別なトレーニングをおこなう必要はありません。ウォーキングや軽いストレッチ、階段の昇り降りなど、日常生活に取り入れやすい軽い運動を継続することが大切です。とくに、朝の散歩は自律神経のバランスを整える効果もあり、排便リズムの安定にもつながります。デスクワークなどで長時間同じ姿勢が続く方は、1〜2時間に一度は体を動かす時間をつくるよう意識しましょう。

排便のリズムが乱れていると、便が細くなったり、便秘を引き起こしたりする原因になります。毎日の生活の中で排便しやすい環境や行動を意識することが、腸の働きを高めるうえで大切です。排便をスムーズに行うために、次の3つのポイントを意識してみましょう。

朝は腸の動きが活発になる時間帯です。毎朝決まった時間にトイレに行く習慣をつけることで、腸がリズムを覚え、排便のタイミングが整いやすくなります。たとえ便意がなくても一定時間座ることで、排便反射を促す効果が期待できます。

ご自身の生活スタイルに合わせて、自分のペースでできることから少しずつ取り入れていくことが、健康的な排便リズムを整える第一歩になります。まずは「意識すること」から、日々の習慣を見直してみましょう。

便の太さや形は、腸や肛門の健康状態を映し出す大切なサインです。細い便が続く場合は、食事や排便習慣の影響だけでなく、大腸の形状や内部の異常が関係していることもあります。血便や腹痛などを伴うときは、重大な病気が隠れている可能性もあるため、注意が必要です。

一方で、生活習慣を見直すことで改善が期待できるケースも多くあります。排便リズムや運動、食物繊維の摂取など、日々の小さな積み重ねが腸内環境に大きく影響します。「なんとなく調子が悪いかも」と感じた段階で向き合うことが、将来の健康を守る第一歩になります。

こうした便通の変化にいち早く気づき、必要に応じて専門的な評価を受けておくことが大切です。

西宮敬愛会病院の低侵襲治療部門COKU内視鏡センターでは、消化器疾患に特化した診療体制を整えており、日常的な便通の悩みから内視鏡検査まで幅広く対応しています。消化器内科の専門医が、丁寧な問診や検査を通して原因を見極め、症状や不安に応じた適切なアドバイス・治療をご提案いたします。

「最近、便が細い気がする」「ちょっと気になるけれど、様子を見ている」そんな段階でも構いません。症状が軽いうちに相談できることが、安心への第一歩です。どうぞお気軽にご相談ください。

便秘と下痢を繰り返す症状に悩まされていませんか?「そのうち治るだろう」と放置してしまいがちですが、長引く場合は注意が必要です。長期にわたり便秘と下痢を繰り返すときは、生活習慣によるものから深刻な病気まで、さまざまな原因が隠れていることがあります。症状を放置することで、体に悪影響を及ぼすリスクもあるため、正しい知識を身につけることが大切です。

今回は、なぜ便秘と下痢を繰り返すのか、原因や病気について詳しく解説します。また、医療機関を受診すべきタイミングや、症状を予防・改善するための具体的な対処法も紹介するので、つらい症状から解放されましょう。

便秘と下痢を繰り返している状況を放置すると、以下のような健康問題が生じる可能性があります。

便秘と下痢を繰り返すことにより、体内の水分と電解質のバランスが乱れる

腸が正常に働かず、栄養素の吸収が妨げられる

腸が炎症を起こして出血するようになると、鉄分が失われることで発症する

症状が長引くことで、不安感や抑うつ状態に陥ることがある

症状が続くことで、トイレや食事に気を遣い、外出が制限されることがある

便秘と下痢を一時的に繰り返すときは、ストレスや食生活が引き金となることが多くみられます。長期にわたり繰り返すときは、腸の病気が隠れている可能性があります。便秘や下痢の症状のほかに、腹痛・血便・体重減少などの症状をともなうときは特に注意が必要です。

便秘と下痢を繰り返すときは、引き金となるものがさまざまあります。考えられる主な原因と病気を解説しましょう。

過敏性腸症候群(IBS)は、腸に炎症や病気がないにもかかわらず、直近3ヵ月以上にわたり、便秘と下痢の症状を繰り返す病気です。便秘と下痢を繰り返す症状のほかに、腹痛・お腹の張りをともなうことがあります。過敏性腸症候群(IBS)は、便の状態により下痢型・便秘型・混合型・分類不能型に分けられます。

大腸がんは、大腸(結腸・直腸・肛門)に生じるがんで、日本人はS状結腸と直腸に発生しやすいことが報告されています。早期のうちは無症状で経過することが多いですが、がん組織が大きくなってくると、腸の働きに影響を及ぼし、便秘と下痢を繰り返すことがあります

。症状が進行してくると、便秘と下痢を繰り返す症状のほかに、血便や粘液便が出る・便が細くなる・残便感があるなどの症状も現れます。

特に40歳以上で便秘と下痢を繰り返す症状がある場合は、大腸がんの可能性を除外するために大腸内視鏡検査(大腸カメラ)による精密検査が必要です。大腸がんは、大腸内視鏡カメラ検査と生検で確定診断をおこないます。早期発見により完治が期待できるため、症状がある場合は迷わず医療機関を受診することが重要です。

便秘症は、本来体の外へ排出される便が十分な量かつ快適に排出できない状態を指します。

便秘で貯留した硬便が排泄されたのち、下痢が続き、改善すると再度便秘になるのを繰り返している方が見受けられます。また、治療のために刺激性下剤を服用すると、体質によっては薬の作用が強く現れて下痢を起こすことがあります。便秘症状で下剤を服用するたびに下痢を起こすため、症状を繰り返しているケースがあります。

便秘症が進行して重症化すると、直腸に非常に硬い便が詰まる状態の「便塞栓(べんそくせん)」を引き起こすことがあります。便塞栓があると、やわらかい便が便塞栓の間をすり抜けて排出されるようになるため、便秘と下痢を繰り返しているように見えることがあるのです。

病気以外に、ストレスや生活習慣の乱れがきっかけとなり、下痢と便秘を繰り返すことがあります。ストレスがかかると神経が緊張し、神経伝達物質のセロトニンが過剰に分泌されます。セロトニンの分泌により、腸の運動が過度になったり、腸がけいれんを起こして運動しにくくなったりして、便秘と下痢を繰り返すのです。

生活習慣が乱れると、自律神経(交感神経・副交感神経)のバランスが悪化します。自律神経は、腸の運動や食べ物の消化にかかわっており、交感神経の作用が過剰になると腸の動きが低下して便秘を起こし、副交感神経の作用が過剰になると腸のぜん動運動が促進しすぎて下痢を起こします。

便秘や下痢を繰り返していて、症状が長引く・ほかの症状もともなうなどがある場合は、自己判断せずに医療機関を受診しましょう。どの診療科を受診するか迷った場合は、消化器科への受診をおすすめします。個人差はありますが、病院へ行く目安は以下のとおりです。

便秘と下痢を繰り返さないために、日頃のセルフケアも大切です。セルフケアでできることは、大きく分けると食事・生活習慣の見直しとストレスをためない工夫に分けられます。それぞれ具体的な方法について解説しましょう。

食事と生活習慣で取り組める具体例を3つのポイントに分けて紹介します。

食事は、消化・吸収など腸の働きに直接関係します。食事の内容や摂り方について見直して、腸に負担のかからない生活を心がけると良いです。食事は1日3食、規則正しく摂るようにします。一汁三菜のバランスの良い食事を摂るようにしましょう。胃腸で消化する際に、負担が軽くなるようによく噛んで食べると良いです。消化に時間がかかったり、胃腸を過度に動かしたりするような、お腹に負担のかかる以下の食材を控えましょう。

プロバイオティクスを含む食品を食事に取り入れると、腸内環境が整って便秘や下痢を起こしにくくなります。プロバイオティクスとは、十分な量を摂取すると健康に良い効果を与える微生物のことで、乳酸菌・ビフィズス菌・納豆菌・麹菌などがあります。

それぞれ多く含む食品は以下のとおりです。

| 乳酸菌を多く含む食品 | ヨーグルト、チーズ、ぬか漬け、キムチ、みそ、しょうゆ |

| ビフィズス菌を多く含む食品 | ヨーグルト、みそ、漬物 |

| 納豆菌を多く含む食品 | 納豆 |

| 麹菌を多く含む食品 | みそ、しょうゆ、塩麹、漬物、かつお節、甘酒 |

生活習慣が乱れると、腸の働きをコントロールする役割を持つ自律神経や神経伝達物質の分泌が乱れてしまいます。生活習慣を改善することで、自律神経や神経伝達物質の分泌を整えて、腸が正常に働くようにしましょう。自律神経のバランスが乱れないように、起床・就寝時間はできるだけ一定になるように心がけます。脳や体を休めることも、自律神経が正しく働くことにつながるため、十分な睡眠時間をとりましょう。運動不足になると、腸のぜん動運動が不十分となり、便秘しがちになります。ウォーキングやストレッチなど、毎日手軽にできる運動を取り入れると良いでしょう。

ストレスがかかると、自律神経やホルモンのバランスが崩れることが分かっています。自律神経やホルモンは腸の働きに影響を及ぼすため、ストレスをためないことが大切です。ストレスの解消方法を3つ紹介しましょう。

ストレスは、仕事や人間関係など日常生活におけるさまざまなものが原因となります。そのため、毎日ちょっとした時間で気分転換をするように心がけましょう。手軽におこなえるリフレッシュ方法は以下のものがあります。

時間にゆとりがあるときは、以下のような趣味を楽しむことをおすすめします。仕事と休日で、生活にメリハリをつけると良いです。

家族・友人・同僚など、他者に話を聞いてもらうと、気持ちの整理がつきストレス解消になります。気心の知れた人と一緒に過ごすだけでも、心が休まるでしょう。また、ほかの人に悩みを相談すると、客観的な意見を聞くことができます。広い視野で物事を捉えられるようになり、ストレス耐性が上がるメリットもあります。

便秘と下痢を繰り返す原因は、過敏性腸症候群や大腸がん、便秘症などの病気から、ストレスや生活習慣の乱れまで多岐にわたります。症状が1ヵ月以上続く場合や血便・体重減少などをともなう場合は、深刻な病気が隠れている可能性があります。便秘と下痢を繰り返す症状を放置すると、脱水症状や栄養不良、貧血などを引き起こしたり、日常生活に大きな支障を来したりするリスクがあります。食事・生活習慣の見直しやストレス解消などのセルフケアとともに、消化器科専門医への相談が不可欠です。

西宮敬愛会病院低侵襲治療部門COKUでは、検査による苦痛をできるだけ抑える工夫を取り入れた内視鏡検査をおこなっています。消化器内視鏡専門医・指導医の資格を持った医師が検査・治療を担当し、土曜日の検査も可能です。便秘と下痢を繰り返す症状は放置せず、早めに専門医を受診して、健康で快適な生活を取り戻しましょう。

大腸ポリープは、大腸粘膜の一部がイボのように盛り上がる「できもの」の総称です。通常、大腸ポリープは、かなり大きくなるまで自覚症状はないため、健康診断の大腸カメラ検査などで偶然みつかることがほとんどです。大腸ポリープには、健康に支障のない良性のものもありますが、将来大腸がんに発展する可能性のある悪性ものもあるため、できるだけ早期に発見し治療することが大切です。

そこで本記事では、大腸ポリープの種類や大腸ポリープができる原因、検査方法や治療法などについて詳しく解説します。

大腸ポリープとは、大腸の粘膜由来の細胞が大腸の中に飛び出たもののことをいいます。たいてい、イボ状の隆起や円形の盛り上がり、または球のような形をしています。大腸ポリープの大きさはさまざまで、1㎜程度から数cmのものまであります。悪性のポリープもありますし、良性でも腫瘍性の大腸ポリープは、放置していると大腸がんになることがあります。そのため、大腸ポリープは早期に発見し、適切に対処することが大切です。

大腸ポリープは大きく分けて、「腫瘍性ポリープ」と「非腫瘍性ポリープ」の2種類があります。腫瘍性ポリープは、大腸ポリープの約80%を占めるといわれており、良性腫瘍(腺腫 せんしゅ)と悪性腫瘍(いわゆる大腸がん)の2つの段階があります。

「腺腫」は、将来大腸がんになる可能性のある悪性もので、大腸カメラ検査で最もよく発見されるタイプです。腺腫を放置していると過剰に増殖して大きくなり、だんだんとがん細胞に置きかわり、数年かけて大腸がんに発展すると考えられています。

一方、非腫瘍性ポリープは、がんになる可能性の低いポリープで、多くの場合、経過観察で問題ないとされています。

大腸ポリープができる原因として、生活習慣や食事、年齢などの要因と、遺伝的な要因が関係していると考えられています。

乱れた生活習慣や食習慣は、大腸ポリープや大腸がんの原因の一つです。例えば、過度な飲酒や喫煙習慣、運動不足による肥満は、大腸ポリープや大腸がんの発生リスクを高めることがわかっています。

赤身肉や加工肉を中心とする「食の欧米化」も大腸ポリープや大腸がんのリスク因子として知られています。そのほか、糖分の過剰摂取や食物繊維の不足は、便通を滞らせて大腸ポリープが発生しやすい腸内環境の原因になります。

また、これは避けようがないことですが、加齢もリスク要因になります。50歳以上の方は大腸ポリープが発生しやすくなりますので特に注意が必要です。

大腸ポリープや大腸がんの中には、遺伝的な要因が関係しているタイプのものも存在します。例えば、家族性大腸ポリポーシス(FAP)という遺伝性のポリープがあります。これは、遺伝子の影響により、15歳で約60%、35歳でほぼ100%の確率で大腸にポリープ(腺腫)がたくさんできます。家族性大腸ポリポーシスによる腺腫を放置していると、ほぼすべてが大腸がんに発展してしまいます。

その他、親や祖父母、兄弟など、血縁関係のある家族の中に、大腸ポリープや大腸がんと診断された方がいる場合、大腸ポリープや大腸がんができるリスクが約2~3倍高くなるといわれています。

大腸ポリープの症状の特徴について、初期の場合と進行した場合に分けて解説します。

初期の大腸ポリープは自覚症状がほとんどありません。ただし、まれに肛門の近くにポリープができた場合は、ポリープがこすれて血液や粘液のようなものが便やティッシュにつくことがあります。

便秘や下痢が続く、あるいは便秘と下痢を繰り返すといった症状が現れることがあります 。これは、大きなポリープが大腸の内腔を狭め、便の通過を妨げることが原因の一つです 。

ポリープが大きくなると、腹痛やお腹の張り(腹部膨満感)を感じることがあります 。特に巨大なポリープの場合、便の通り道が細くなることでこれらの症状が出現しやすくなります 。

ポリープが大腸の内腔を占拠することで、便が細くなることがあります 。

原因不明の体重減少が見られる場合も、大腸がんの兆候である可能性があります。

大腸ポリープの約80%は、腫瘍性ポリープだといわれており、切除せずに放置していると、徐々に大きくなっていき、数年かけて大腸がんに発展するリスクがあります。すべてのポリープが大腸がんになるわけではありませんが、大きいポリープほど大腸がんに発展する可能性が高いことがわかっています。ポリープの大きさが5㎜未満だと1%前後、5㎜~10㎜未満で数%、10㎜~20㎜未満で10%前後、20㎜以上では20~30%が大腸がんに発展するといわれています。

また、大きくなりすぎたポリープが便の通り道を妨げ、腸閉塞を引き起こす可能性があります。腸閉塞が起こると、激しい腹痛、嘔吐、便秘などの症状が現れ、症状が悪化すると緊急手術が必要になることもあります。

大腸カメラ検査は、大腸がんをはじめとした病気の早期発見に非常に効果的なうえ、小さながんや、がんになる前のポリープなどをそのまま切除することもできます。

最近では、鎮静剤を用いて苦痛なく検査できる施設も増えてきました。しかし、「費用が高いのでは」「保険適用にならないのでは」と費用面の不安から検査に踏み出せない人も少なくないのではないでしょうか。

この記事では、大腸カメラ検査の費用の相場や、変動するポイント、費用を抑える方法について解説します。

大腸カメラ検査の費用相場は、主に保険が適用されるかどうかによって大きく変わる他、検査中にどのような処置がおこなわれるかによって最終的な費用が変動します。これは、検査で何が見つかり、どのような対応が必要になるか検査をしてみないと分からないためです。

それでは令和6年度の診療報酬点数に基づき費用の目安や内訳について見ていきましょう。

大腸カメラ検査の目安費用は、保険診療として認められる場合と、自由診療となる場合で大きく異なります。

保険診療は、症状があり医師が必要と判断した場合に適用され、自己負担の割合は1~3割と費用を抑えられるメリットがあります。

一方で、自由診療は、症状がなくても検査を受けたい場合や、より詳細な検査を希望する場合に選ばれることが多く、医療機関によっては最新の機器や質の高いサービスを受けられる可能性があります。

また、症状を踏まえて大腸カメラ検査をどこまでやるかによっても費用は大きく異なります。以上を踏まえて大腸カメラ検査の費用目安を保険診療と自由診療の場合に分けてご紹介します。

保険診療の場合は、大腸カメラ検査の費用が診療報酬制度によって定められているため、全国どの医療機関でも検査費用自体は4,650円(3割負担)と一定です。これに追加検査の費用や、検査に用いる薬剤費用が上乗せになり、さらに病理組織検査が必要な場合にはさらに加算されます。保険診療であっても、医療機関によって加算される費用は多少の違いがあります。

・大腸カメラのみ(観察のみ)

大腸カメラを用いて大腸の始まりである盲腸の部分から肛門部分までを観察し、異常がないか確認する検査です。以下には検査必要な薬剤などの費用が含まれています。

・大腸カメラ + 生検

大腸カメラで疑わしい箇所を発見した場合、組織を採取(内視鏡下生検)して顕微鏡で観察し病理診断する検査です。以下には検査必要な薬剤などの費用が含まれています。

・大腸カメラ+ポリープ

大腸カメラでポリープを発見した場合、ポリープを切除する処置です。切除したポリープは、生検時と同様に顕微鏡で観察し病理診断します。

ポリープの数や大きさに左右されますが、長径2cm未満のポリープ1個切除の場合

自由診療の場合、医療機関ごとに費用を自由に設定できるため、料金には差があります。当院では、自費で大腸カメラ検査(観察のみ)を受ける場合、費用は32,000円となります。なお、生検やポリープ切除など追加の処置が行われた場合には、別途費用がかかります。詳細については事前にお問い合わせください。

ひとくちに大腸カメラ検査の費用といった場合でも、検査自体の費用の他にさまざまな費用が含まれています。これは、大腸カメラ検査を実施するために必要な診察や処置にかかる費用を含むためです。大腸カメラ検査費用の内訳を解説します。

医療機関を受診した時に必ずかかる費用で、初診料または再診料が発生します。初めて受診する医療機関では初診料890円(3割負担)です。すでに受診歴のある医療機関では再診料390円(3割負担)です。

基本的な大腸カメラ検査の費用は、4,650円(3割負担)です。粘膜面を特殊な光で強調して詳しく観察する場合(狭帯域光強調加算)には約600円(3割負担)、染色を施し病変部を浮かび上がらせて観察する場合(色素内視鏡法加算)には180円(3割負担)が加算されます。また、ポリープを切除する場合、病変検出支援プログラム加算で180円(3割負担)が加算されます。

検査前に腸を観察しやすくするための下剤や、検査中の鎮静剤などの費用が含まれます。下剤は当院では3割負担で570円~680円の場合がほとんどです。鎮静剤および鎮痙剤は使用する種類や量によって異なりますが、3割負担でおおむね100円~1000円程度かかります。

検査中に異常が見つかり、採取した組織を顕微鏡で詳しく調べる際にかかる費用です。

病理検査料は2,580円~7,740円(3割負担)、病理診断料390円(3割負担)です。

具体的には、組織を顕微鏡で検査できるようにするためのプレパラートの作成や病理組織顕微鏡検査で診断する費用が含まれます。

ポリープなどが見つかった場合に、その場で切除することで発生する費用です。ポリープの大きさや数によって金額が変わりますが、長径2cm未満のポリープを1個切除する場合で約20,000円(3割負担)です。

大腸カメラ検査の最終的な費用は、検査中にどのような状況だったかによって変動します。特に費用に影響を与えやすい3つのポイントを解説します。

大腸カメラ検査は、人によっては苦痛を感じる場合があります※。そのため、必須ではありませんが、検査中の苦痛を和らげるために鎮静剤を使用することがあります。

約100〜300円(3割負担)の追加費用です。

検査中に炎症がある部分や、粘膜の色調や形に異常のある部分が見つかった場合、組織の一部を採取して詳しく調べる検査をおこなうことがあります。これを生検といいます。

採取された組織は、病理検査に回されて、顕微鏡でがん組織かどうかなどを詳しく調べます。

組織を採取する費用と顕微鏡検査費用、病理診断の費用、結果説明の費用を合わせて約4,300円の追加費用です。

大腸ポリープの中には、将来大腸がんになる可能性のあるものもあります。

ポリープ切除をおこなった場合、切除する手技料と、切除したポリープの病理検査費用が加算されます。(ポリープの数や大きさ切除方法によって費用が変動します。)

手術扱いのため加算される費用は高くなります。

2cm未満のポリープ1個を切除した場合、約20,000円(3割負担)の追加費用です。

このように検査中に発見された病変に対して追加の処置がおこなわれるかどうかで最終的な費用は変わってきます。

大腸カメラ検査が保険適用されるかどうかは、検査を受ける目的によって異なります。

大腸カメラ検査は、医師が医学的な必要性を認めて、病気の診断や治療方針の決定、治療効果の確認などを目的としておこなう場合に、健康保険が適用されます。

具体的には以下のようなケースです。

つまり、医師が医学的な必要性を認めておこなう大腸カメラ検査は、基本的に健康保険が適用され、自己負担額に応じた費用となります。

以下の場合には健康保険が適用されず、全額自己負担となる自由診療となります。

ご自身の検査が保険適用になるか不明な場合には、予約時に医療機関に確認することをおすすめします。多くの場合は、症状があったり、検診での異常をきっかけにして検査を受けたりするため、保険適用となるケースがほとんどです。

大腸カメラ検査が重要だとわかっても、やはり費用は気になるものです。費用負担を少しでも軽減する可能性があるものをご紹介します。

お勤めの会社によっては、社員の健康管理の一環として、健康診断や特定の検査に対して助成や補助をおこなっている場合があります。大腸カメラ検査を対象としていることもあるため、会社の健康保険組合や人事部、福利厚生部門などに確認してみましょう。

多くの市区町村では、住民に向けてがん検診の費用補助をおこなっています。

大腸がん検診としては、便潜血検査が一般的です。しかし、自治体によっては一定の年齢の方や便潜血検査で陽性だった方などの条件を満たす方を対象に、大腸カメラの費用の一部を助成する制度を設けている場合があります。

一年間にかかった医療費(保険適用分)が一定金額(通常10万円)を超える場合、確定申告をすることで医療費控除を受けることができます。具体的には、所得税や住民税の軽減として減額を受けられます。大腸カメラ検査にかかった費用の他、検査のための交通費なども医療費控除の対象となるため、利用を検討する場合には併せて領収書も保管しておきましょう。

大腸カメラの費用は、検査内容や処置、保険適用によって変動します。しかし、費用の内訳やご自身の状況を知ることでおよその費用を予測することができます。

費用の不透明さから検査を控えたくなるかもしれませんが、大腸カメラ検査は大腸がんの早期発見と早期治療に非常に有効です。検査費用は、将来の大きな心身の負担と経済的負担を回避する費用と考えることもできます。

ご自身の健康と将来のために、費用の不安を解消し、前向きに大腸カメラ検査を検討してみてください。

大腸がんは、男性の約10人に1人、女性の約12人に1人がかかるといわれており、日本人にとって身近ながんです。自覚症状が少なく、本人が気付かないうちに進行してしまう大腸がんですが、初期の段階で発見し、治療を開始することができれば完治が目指せる病気です。ただし、大腸がんを早期に発見するためには、大腸カメラ検査が欠かせません。

ここでは、大腸がんに対する不安を抱く方のために、大腸がんになりやすい年齢や生活習慣について解説するとともに、大腸カメラ検査を受けるべき年齢の目安や頻度について説明します。

厚生労働省が公表している「全国がん登録罹患データ(2016年~2020年)」によると、大腸がんは、男女ともに40歳以上から罹患者(りかんしゃ・かかる人)が増加しはじめ、年齢を重ねるにつれて罹患者が増えることが報告されています。そのため、厚生労働省は、40歳以上の方を対象に1年に1度の定期検診を受診することを推奨しています。

ただし、40歳未満であっても、大腸がんになるリスクがないわけではなく、若くても大腸がんになるケースもあります。そのため30歳ぐらいから、大腸がんのリスクに対する意識を高めておいても損することはありません。

大腸がんのほとんどは、生活習慣に関連して発症すると考えられています。大腸がんのリスクを高める生活習慣について詳しくみていきましょう。

2.1 喫煙

喫煙は、大腸がんになるリスクを上げる可能性があります。たばこの煙には、約70種類の発がん性物質が含まれており、喫煙によって体内に取り込むことで、身体の細胞ががん化するリスクが高まるのです。国立がん研究センターが、国内の40〜69歳の男女約9万人を対象にした研究では、男女ともにたばこを吸う人は、吸わない人に比べて、大腸がんの罹患率が1.4倍高く、大腸がんになりやすいことが報告されています。

2.2 飲酒

飲酒も大腸がんになるリスクを上げると考えられています。国立がん研究センターが、約20万人の日本人のデータを対象に、飲酒と大腸がんのリスクについて調査したところ、男性では1日あたり23~45.9gのアルコールを摂取する人は、飲まない人に比べて大腸がんになるリスクが1.4倍高いことが報告されています。女性でも、アルコールを1日あたり23g以上摂取する人は、飲まない人に比べて大腸がんになるリスクが約1.6倍高いことがわかっています。さらに、男女ともに1日あたりのアルコール摂取量が15g増えるごとに、大腸がんになるリスクは10%ずつ増えると考えられています。アルコール23gは、ビールだと大びん1本(633ml)、日本酒だと1合(180ml)、ワインだとグラス2杯(200ml)程度にあたります。アルコールが大腸がんを引き起こすメカニズムはまだ解明されていませんが、アルコールを分解してできるアセトアルデヒドという発がん性物質による影響や、アルコールの摂取によって葉酸というビタミンBの一種の働きが阻害され、その影響によって大腸の細胞の遺伝子の状態が変化し、がん化を引き起こす説などが考えられています。

2.3 肥満

肥満も大腸がんの発生リスクを高めます。国立がん研究センターが、約30万人の日本人のデータを対象に、肥満と大腸がんのリスクについて検証したところ、特に男性では、BMI(肥満指数)が27以上の人は、BMIが27未満の人に比べて、大腸がんになるリスクが高く、BMIが高いほどそのリスクも上昇することが明らかになっています。女性では、男性ほど顕著ではありませんが、BMIが高いほど、大腸がんのリスクが高くなる傾向があることが報告されています。肥満が大腸がんを引き起こすメカニズムの一つとしては、肥満によってインスリンというホルモンやインスリン様成長因子という物質が血中に増え、その影響でがん細胞が増えやすくなると考えられています。

大腸がんの中には、遺伝性のタイプもあり、これを家族性大腸がん(または遺伝性大腸がん)といいます。家族性大腸がんでは、生まれながらにして遺伝子の一部に異常があるために、親子や兄弟、従妹同士などの血縁者の中に高い確率で大腸がんが発生します。家族性大腸がんは、40歳未満の若年で発症しやすい、大腸がんを繰り返しやすい、同時に複数のがんができやすい、大腸や小腸、胃などにポリープができやすいなどの特徴があります。よくある大腸がんとは異なり、10代、20代でも大腸にポリープができはじめる人もいるため、家族性大腸がんの家系の人は、40歳未満でも大腸がん検診を受けることが大切です。

大腸がんは早期に発見し、初期の段階で治療を開始すれば完治が目指せる病気です。しかし、大腸がんのほとんどは、初期の段階では無症状であり、気付かないうちにがんが進行しているケースが少なくありません。このため、大腸がんを早期発見し、治療につなげるためには定期的に検査を受けることがとても大切です。

厚生労働省は、40歳以上の方を対象に、1年に1回の大腸がん検診の定期受診を推奨しています。この大腸がん検診は、各市町村で受けることができ、「便潜血検査」という便の中に血液が混じっていないかを調べる検査方法でおこないます。この便潜血検査で異常が見つかった場合は、精密検査として大腸内視鏡検査、いわゆる大腸カメラ検査を実施します。

大腸カメラ検査では、肛門から内視鏡を挿入し、大腸の粘膜に異常がないかを直接観察します。腸粘膜にある小さなポリープや色調変化などのわずかな病変も見つけることができ、検査と同時に組織を採取し、顕微鏡で細胞に異常がないか詳しく調べることもできるため、大腸がんの早期発見や確定診断に威力を発揮する検査です。

大腸がんは、40歳を超えると発症率が高くなる病気です。そのため、大腸がんができやすくなる40代に差し掛かったら、一度大腸カメラ検査を検討することをおすすめします。

大腸がんは、先にも述べたように生活習慣によっては発症リスクが高くなります。

喫煙・飲酒の習慣のある人、肥満が気になる人は、40歳未満でも注意が必要ですので、消化器内科の医師に相談しましょう。そのほか、糖尿病や潰瘍性(かいようせい)大腸炎などの持病がある方や、胃や腸の不快感などのおなかの症状がある方も、大腸カメラ検査が必要な場合がありますので医師に相談してください。

大腸カメラ検査を受けるべき頻度は、まず異常が見られなかった場合と大腸ポリープが見つかったことのある場合で異なります。さらに大腸ポリープが見つかったことがある場合は、見つかったポリープの大きさや数、切除したかどうかなどによって再検査の推奨間隔がさまざまになります。詳しくは以下の通りです。

6.1 特に異常が見られない場合

初回の大腸カメラ検査で特に異常がみられなかった場合については、5年後をめどに大腸カメラによる再検査をおこなうことが日本消化器内視鏡学会のガイドラインで推奨されています。ただし、便潜血検査については1年に1回定期的に受診しましょう。そのほか、便秘や下痢、吐き気などのお腹の症状が続いている場合も、「大腸カメラ検査で異常がなかったから」と安心せず、医師に相談するようにしましょう。

6.2 大腸ポリープが見つかったことのある場合

大腸カメラ検査を受けるべき頻度については、日本消化器内視鏡学会が2020年に発表したガイドラインを遵守し、決定しています。

同ガイドラインでは、どれぐらいの頻度で大腸カメラ検査を受けるべきかについて、初回の検査で得られた結果に基づいて以下のように推奨しています。

表:ガイドラインに基づく大腸カメラ検査の推奨頻度

| 初回の大腸カメラ検査の結果 | 再検査の頻度 | |

| 1 | 大腸癌または20mm以上の病変が見つかった。10個以上のポリープ(良性)が見つかった。 | 1年後に再検査 |

| 2 | 1番にあてはまらず、異形度の高い腺腫があった、または10~19mmの腺腫があった場合であり、かつポリープの数が9個以下であった。 | 1~3年後に再検査 |

| 3 | 1,2番以外のケースで、ポリープの総数が3-9個であった。 | 3年後に再検査 |

| 4 | 1,2番以外のケースで、ポリープの総数が1-2個であった。 | 3~5年後に再検査 |

当院では、上記のガイドラインに沿って再検査のタイミングを推奨しておりますが、個々の患者様の状態やご希望も鑑みて、柔軟な検査間隔を提案します。

日本消化器内視鏡学会のガイドラインによる大腸内視鏡検査の間隔についてはこちらをご覧ください。

>>昨年大腸内視鏡検査を受けました。今年も受ける必要がありますか?[1]

大腸カメラ検査は大腸がんの早期発見に威力を発揮するのにとても重要です。大腸がんが増え始める40代に差し掛かったら、大腸カメラ検査を受け、異常がないか調べておくとよいでしょう。ただし、40歳未満であっても、喫煙、飲酒習慣のある方、肥満が気になる方は、大腸がんにかかるリスクが高いため、早めの検査を検討しましょう。

大腸がんは、年齢を重ねるごとに、発症率が高まっていくため、40歳以降は定期的に受診し、初期の病変を見逃さないことが大切です。初回の大腸カメラ検査で異常が見つからなかった方も、異常が見つかった方も、それぞれ推奨される頻度で大腸カメラ検査を定期的に受けるようにしましょう。

大腸がんは年々増加しており、新規の患者数は男女ともにすべてのがんのなかで2番目に多く、亡くなる方の数も男性が2位、女性では1位と非常に多くなっています。背景には、ゆっくり進行するため症状が現れにくく、早期発見が難しいという大腸がんの特徴があります。増え続ける大腸がんで命を落とさないために、大腸がんの症状について詳しく解説するとともに、国が推奨する大腸がん検診の概要やメリット・デメリットについてもお伝えします。大腸がんに対する正しい知識を踏まえて、大腸がんの早期発見・早期治療について解説します。

ヒトの消化管は食道、胃、小腸と続き、大腸へとつながります。大腸は右の下腹部から上へと延び、胃の下側を通って左に進み、下に降りて肛門へとつながっています。大腸は結腸と直腸とに区分され、小腸との境目からおなかの中をぐるりと回って下腹部の中心までが結腸、そこから肛門までまっすぐに延びているのが直腸です。大腸の壁は、内側から「粘膜、粘膜下層、固有筋層、漿膜下層(しょうまくかそう)、漿膜」と呼ばれる5層から成り立っています。

大腸の内側は粘膜に覆われており、その外側を筋肉が取り囲んでいます。胃と小腸で消化された食べ物の残りカスから水分を吸収し、便を形づくりながら肛門まで運ぶのが、大腸の主な役割です。

大腸は結腸と直腸に分けられますが、結腸と直腸もさらに細かく区分されています。結腸は、大腸のスタート地点となる盲腸、そこから上へと延びる上行結腸、上腹部を左に向かう横行結腸、左下腹部へと下がる下行結腸、からだの中心部へと向かい直腸につながるS状結腸に区分されます。

直腸は、S状結腸と接続する直腸S状部、直腸S状部から腹膜の下端あたりまでが上部直腸、そこから肛門に至るまでが下部直腸に区分されます。

初期の大腸がんは無症状で、がんが進行することにより、便に血が混じる、便の表面に血が付着するなどの症状があらわれます。ほかにも便秘や下痢、便が細くなるなどのほか、慢性的な出血による貧血、体重の減少などがみられる場合もあります。さらにがんが進行すると腸閉塞を起こすこともあります。

通常、大腸がん自体による痛みはありませんが、腸の蠕動運動(ぜんどううんどう)による痛みや、肛門痛として感じる痛みもあります。しかし、いずれの症状も大腸がんに特有の症状ではなく、ほかの病気で起こる可能性もあります。症状だけでは診断ができないため、定期的に大腸がんの検査をおこなうことが推奨されます。

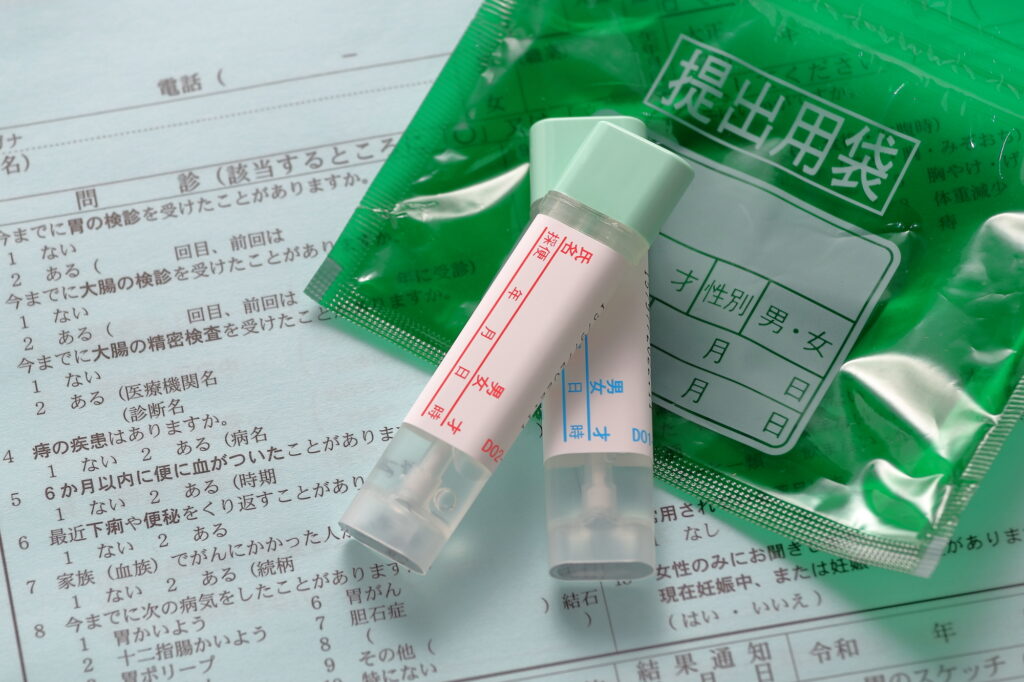

初期の大腸がんの診断には、便に血液が混じっていないかを調べる便潜血や、医師が手指によって直腸内を触診する直腸指診などがあります。便潜血検査などで大腸がんが疑われる場合には、肛門から造影剤を注入しておこなう注腸検査や大腸内視鏡検査などの画像診断による精密検査がおこなわれます。

便潜血検査とは、排出された便のなかに混じりこんだ血液の反応を調べる検査です。便潜血検査で陽性になっても、必ずしもがんによる出血とは限りませんが、出血の原因を調べるために精密検査が必要となるので、大腸がんの一次検査としておこなわれます。大腸がんには自覚症状がないため、がん患者が増え始める40歳を過ぎたら、年に1回は便潜血検査を受けましょう。

便潜血検査で陽性になると、精密検査の対象となります。精密検査では主に大腸内視鏡やX線造影を使用して大腸内の観察をおこないます。一般的には、肛門から内視鏡を挿入し、直腸、結腸、盲腸まで大腸内をすべて観察する「全大腸内視鏡検査」が第一選択肢となります。

西宮敬愛会病院 低侵襲治療部門 COKU」の内視鏡検査ではがんやがんの疑いがあるポリープなどを発見するだけではなく、その場で切除可能なポリープであれば、癌の疑いのものも切除が可能です(一部例外はあります)。残念ながら外科手術が必要と判断された場合も、病変部の細胞を採取して病理検査をおこなうことができます。

内視鏡で切除したポリープが癌であった場合、癌の性質を顕微鏡で詳しく分析し、転移のリスクがあるかの評価を行います。その結果、追加で外科手術を行うべきと判断される病変、あるいは初めから外科手術が適当であると判断された病変については、CTやMRI、腹部超音波などさまざまな医用画像診断機器を用いて、腫瘍の大きさや位置の正確な把握、リンパ節や他の臓器への転移がないかを調べられます。また、経過を観察するために採血による腫瘍マーカー検査がおこなわれます。

初期の大腸がんにはほとんど症状がないため、自覚することは困難です。がん検診の推奨年齢になったら検診を受けることに加え、少しの体調の変化でも自己判断で放っておかず、できるだけ早く医療機関を受診することが早期発見のポイントです。

自覚症状のない初期の大腸がんを早い段階で発見するには、定期的に大腸がん検診を受けることが大切です。大腸がん検診は医師による問診と、2日間分の便を採取して血液反応の有無を調べる便潜血検査です。

企業には、事業所の規模に関係なく従業員に年1回の健康診断が義務付けられており、40歳以上は便潜血検査が検査項目に含まれています。個人事業主など企業に勤めていない40歳以上の方には、1年に1回、市町村から大腸がん検診のお知らせが届きます。自治体による大腸がん検診は健康増進法に基づいて実施されており、数百円~千円程度の自己負担で受けることができます。

大腸がん検診は、医師による問診と便を採取するだけの簡単な検査ですが、自覚症状のない大腸がんの早期発見にはとても重要です。40歳を過ぎたら年に1回の大腸がん検診を必ず受けましょう。

大腸がん検診のメリットは、自覚症状のない初期の大腸がんを発見できることにあります。便の採取だけで診断可能であり、被験者には大きな利益となります。一方で、診断結果によっては以下のような不利益をこうむる場合もあります。

■偽陰性

偽陰性とは、がんがあるにも関わらず、病変や兆候が発見できず精密検査不要と判定されてしまうことです。このリスクを回避するためには、1度きりの検査ではなく定期的にがん検診を受けることが大切です。

■偽陽性

逆に、がんがないにも関わらず、要精密検査と判定されてしまうのが偽陰性です。精密検査には費用がかかりますし、検査による身体的な負担、診断結果を待つあいだの不安な気持ちなど、被験者にとってさまざまな不利益があります。

ただ、「がんの疑い」を発見するのががん検診の目的であることから、残念ですが偽陽性をなくすことは困難です。この点を理解した上で検診にのぞむ心構えが必要です。

そのほか、大腸内視鏡検査にともなう下剤や造影剤の使用によって起こるアレルギーや腸閉塞、非常に確率は低いものの内視鏡によって大腸内を傷つけてしまうなど、偶発的なリスクがあります。

ただし、大腸がん検診は受ける回数が多いほど、大腸がんによる死亡率が低くなることが分かっています。また、大腸内視鏡検査は、大腸がんだけでなく、他の病気の発見にも有益です。受診することによる利益と不利益をよく理解した上で、大腸がん検診を受診してください。

大腸がんの多くは大腸の内壁にできる潰瘍状の腫瘍で、比較的進行は遅いと考えられています。そのため、大腸がん検診で早期発見できれば、がんが進行する前に治療することが可能で、身体的負担の少ない治療で済むと同時に、がんによる死亡率を下げる効果が期待できます。

また、大腸内視鏡検査ではがん化する可能性のある腫瘍やポリープなどを検査と同時に切除することが可能で、病変部のがん化を防ぐというメリットがあります。

大腸がん検診では、がんではない良性の腫瘍や、進行が遅く本来なら経過観察で済むようながんでも、治療の対象としてしまうことがあります。検査によって見つかったがんの危険度を正確に見極めることは難しく、本来必要のない治療によって経済的な負担や心身の負担がメリットとなります。

大腸がんにかかる割合は、男女とも40歳を過ぎるころから増え始めるため、大腸がん検診は40歳以上を対象としています。40歳未満の大腸がんリスクは低く、若い方の受診は偽陽性と判定されるデメリットがメリットを上回ると考えられます。

2020年の調査によると、人口10万人当たりの大腸がんにかかる割合は、30代前半では男性6.3人、女性5.8人ですが、40代前半になると男性24.4人、女性21.8人と急増し、40代後半では男性42.2人、女性35.2人まで増えています。

大腸がんは40歳からが適齢期と考えられるため、年に1度の大腸がん検診がいかに重要かわかります。また、大腸がん検診を受けているからと安心せず、気になる症状のある方は消化器内科を受診しましょう。以下のような症状・特徴にあてはまる方は大腸内視鏡(大腸カメラ)による検査をおすすめします。

■血便・下痢や便秘など便通異常

■おなかがはる・腹痛

■検便(便潜血検査)にひっかかった

■血縁に大腸癌の方がいる

■喫煙習慣がある

■飲酒習慣がある

大腸がんには固有の初期症状がなく、なんらかの症状に気づいた時には進行がんになっている可能性があります。血便はもちろんですが、下痢や便秘などの便通異常、腹痛やおなかの張り、しこりや肛門痛などの症状を軽く見ず、早めに消化器内科を受診することが大切です。大腸内視鏡検査により、大腸がんだけでなくほかの病気が見つかる可能性もあります。

また、大腸がんは40歳以上になると急増するため、勤務先の健康診断や自治体による大腸がん検診を活用しましょう。大腸がんの早期発見には定期的に大腸がん検診を受けることが最も重要なポイントです。40歳を過ぎたら、年に一度の大腸がん検診を忘れずに受けましょう。

腹痛や下痢は、ごく一般的に起こる症状のひとつです。暴飲暴食など、腹痛や下痢の原因が思い当たる場合や、体質などと思っている方も多く、症状が軽い場合にはあまり気にしていない方もいることでしょう。ただし、症状が急で激しい場合には、重症化のリスクや深刻な病気が隠れている可能性があるため、注意が必要です。このような場合には、すぐに病院で診察を受ける必要があります。ここでは、腹痛と下痢が同時に起こる原因や、自分でできる対処法を紹介し、腹痛や下痢を生じる病気について詳しく解説します。

1.腹痛と下痢を同時に引き起こす原因

食事をすると、胃や十二指腸で消化され、小腸や大腸を通過する間に、必要な栄養素は水分と一緒に吸収され、不要なものは適度な硬さの便となり排泄されるのが通常です。下痢は、便の水分量が多い状態で、腸管で水分が吸収しきれなかったり、腸からの水分の分泌が増えたりした場合に起こります。また、下痢の時には、腸の収縮やけいれん、炎症などにより腹痛をともなうことがあります。

腹痛と下痢が同時に引き起こされる原因を、次の4つに分けて説明します。

腹痛と下痢は、食べ過ぎや飲み過ぎ、食中毒や感染症など、食事と関係して起こることがあります。

■食べ過ぎ・飲み過ぎ

食べ過ぎると消化不良になることがあり、消化できていない食物が腸を刺激することで腸の動きが速くなり、本来、腸で吸収される水分が吸収されないまま便と一緒に排出されて下痢になります。過度の飲酒や刺激物の摂りすぎなども、腸を刺激する原因となり、腹痛や下痢を起こすことがあります。

■食中毒などの感染性の下痢

ノロウイルスやO-157などのウイルスや細菌が付着した食物を摂ると、病原体が消化管で増殖し、腸などを傷つけたり炎症を起こしたり毒素を出したりします。生体防御反応として、これらの有害物質を排出するために腸からの分泌物を大量に増やすため、水様性の下痢になり腹痛をともないます。

腸の動きは自律神経の働きが大きく関わっており、脳が強いストレスや緊張を感じると、自律神経を刺激して腸の動きが異常に活発になります。そのため、便が腸を通過するスピードが早くなり、水分を吸収しきれずに下痢になります。また、脳と腸は互いに連携していることもわかっており、腸の異常を脳が感知することで、腹痛を強く感じるようになります。

体が冷えると胃腸の血管が収縮して血流が減るため、胃腸の働きが悪くなって消化不良になりやすいことや、冷えによって自律神経がバランスを崩すことなどが関わって、下痢を引き起こす原因となります。

また、生理中の下痢は、生理周期におけるホルモン分泌と関係しています。生理中は子宮内膜からプロスタグランジンという物質が分泌され、子宮を収縮させて経血を押し出す働きがあり、月経痛の原因となります。同時にプロスタグランジンは、腸管に対しても異常に収縮させるため、腹痛をともなう下痢が引き起こされるのです

腹痛と下痢が同時に起こる原因が、消化管の病気であることがあります。中には、手術など緊急の処置が必要な病気もあります。腹痛と下痢から病気を診断するには、画像診断や血液検査などが必要になる場合がありますが、医療機関を受診する際には、以下のことを伝えるようにしましょう。

■医療機関を受診する際に伝えるポイント

■どのような症状が、いつから始まり、どのぐらい続いているか

■排便の頻度と便の状態

■腹痛の有無とその程度

■腹痛と下痢以外の症状の有無

■発症前後の状況(食事、生活、薬、サプリメントなど)

■基礎疾患の有無(服用している薬など)

腹痛と下痢がある場合の自宅でできる対処法について説明します。ただし、腹痛と下痢が同時に起きており、発症や症状の経過が急である、症状が強く激しいなどの時には、以下の点に注意したうえで、医療機関を受診しましょう。

どのような下痢であっても、最も大切なのは脱水にならないように、しっかり水分を摂ることです。スポーツドリンク、経口補水液など電解質が含まれた飲料を、少しずつ飲むようにします。おかゆ、重湯、柔らかく煮たうどん、みそ汁、野菜スープなど、食事から水分を摂ることも大切です。

緊張やストレスがあるとお腹が痛くなり下痢になるなど、一定の条件で症状が発症することが分かっている場合には、下痢止めが有効な場合があります。しかし、むやみに下痢止めを使うことはすすめられません。それは、腹痛と下痢の原因が、食中毒や感染症の場合、病原体を排出するために下痢が起きているからです。また、一時的に腹痛や下痢を止めてしまうことで、症状の原因となる消化管の病気の発見が遅れることがあるからです。下痢止めはさまざまな種類があるため、医療機関や薬剤師に相談して、適切に使用することが大切です。

腹痛と下痢が同時に起こる際に疑われる病気について、以下に病気の概要、原因、症状について説明します。

急性胃炎・腸炎は、何らかの原因で胃や腸に炎症が起きている状態です。

■原因

急性胃炎・腸炎の多くは、ウイルスや細菌、寄生虫による感染が原因の感染性胃腸炎です。感染以外が原因で急性胃腸炎を発症する場合もあり、その原因として暴飲暴食、アレルギー、キノコや貝類による中毒、薬などが挙げられます。

■症状

急性胃炎・腸炎の原因にもよりますが、腹痛、下痢、吐き気、嘔吐、発熱、血便が主な症状です。下痢や嘔吐にともない体の水分が不足して脱水症状となり、口の渇きや倦怠感があらわれ、悪化すると血圧低下や意識障害をおこすことがあるため注意が必要です。

炎症性腸疾患とは、腸の粘膜に炎症を起こす病気の総称で、一般的には潰瘍性大腸炎とクローン病のことをいいます。潰瘍性大腸炎(かいようせいだいちょうえん)は大腸に炎症が生じる一方、クローン病は口から肛門までの消化管すべてに炎症を生じます。いずれも難病に指定されており、良くなったり悪くなったりを繰り返し、長期間の治療が必要な慢性の病気です。

■原因

潰瘍性大腸炎もクローン病も、詳しい発症の原因は解明されていませんが、遺伝的因子と環境因子(腸内細菌叢、ウイルスや細菌などの感染など)が複雑にからみ合い、免疫機能の異常がもたらされることで、発症や炎症の持続に関わっていると考えられています。

■症状

腸の炎症により、共通して下痢、腹痛、血便の症状があらわれます。また、発熱や倦怠感などの全身症状、関節炎、皮疹(ひしん)、結膜炎、口内炎など、腸以外の部位に症状が出ることもあります。特に、潰瘍性大腸炎は、血便(粘液便)と下痢が多く、クローン病は腹痛と下痢、肛門周辺に膿がたまる穴(痔ろう)をともなうことが多いのが特徴です。

何らかの原因で、大腸の動脈への血流が妨げられて、大腸の粘膜に炎症が起きて傷ついている状態です。大腸の動脈への血流が妨げられるのは、血管と腸管の両方に要因があり、それぞれがからみ合って発症すると考えられています。

■原因

大腸の動脈への血流が妨げられる原因として、動脈硬化をきたす糖尿病、高血圧、脂質異常症などの基礎疾患や、血液が固まりやすい方に起こりやすいです。また便秘のある方では、排便の時に強くいきんだことで血流が低下して起こることがあります。

■症状

左側の大腸に起こることが多いため、突然、左下腹部の腹痛の後、軟便や下痢になることがあります。大腸への血流が妨げられることで粘膜が傷つき、潰瘍ができて出血すると血便になります。また微熱が出ることもあります。ほとんどの場合、一時的な症状ですが、腸閉塞や腹膜炎を併発すると手術が必要になることもあります。

胃潰瘍や十二指腸潰瘍は、食物を分解する働きのある胃酸や消化酵素によって、胃や十二指腸の粘膜が深く傷つけられて潰瘍になっている状態で、消化性潰瘍とも呼ばれます。

■原因

胃潰瘍・十二指腸潰瘍の原因として、ヘリコバクター・ピロリ菌感染が深く関わっています。ヘリコバクター・ピロリ菌が胃や十二指腸に感染すると、胃や十二指腸の粘膜に慢性的な炎症が生じたり、粘液が減ったりすることで、粘膜が傷つきやすくなり発症します。また解熱鎮痛剤、喫煙、暴飲暴食、ストレスなどにより、粘膜が傷つきやすい状態となり発症する場合もあります。

■症状

胃潰瘍も十二指腸潰瘍も腹痛が主な症状で、みぞおちあたりの鈍い痛みや吐き気、嘔吐をともなうこともあります。胃潰瘍は食後、十二指腸潰瘍は空腹時や夜間に痛みが強くなることが多いようです。いずれも潰瘍から出血すると、黒色の便が出たり、貧血や顔色が悪くなったり、疲れやすいなどの症状をともなうことがあります。

大腸憩室炎とは、憩室と呼ばれる消化管の一部分にできた風船状の小さい袋に炎症が起きる病気です。

■原因

憩室は、大腸にできることがほとんどで、腸壁の弱い部分に圧力が加わってできるといわれています。憩室のある方で、便秘や肥満、喫煙などが憩室炎を発症するリスクとして挙げられます。

■症状

大腸憩室炎の主な症状は、左下腹部の痛み、吐き気、嘔吐、下痢、腹部の圧痛などです。憩室炎が進行し憩室に穴があいたり、膿がたまったりすると、膀胱炎や腹膜炎などを合併することがあります。

検査では大腸の腫瘍や炎症などの病気がないのにもかかわらず、数ヵ月間以上、腹痛が繰り返し起こり、下痢や便秘など便の状態や排便の回数が変わる病気です。お腹の症状や、腹痛や排便に対する不安で日常生活に支障がある場合があります。

■原因

腸の働きは自律神経がコントロールしていますが、脳がストレスや不安を感じると自律神経のバランスが崩れて、腸の動きが異常になり下痢や便秘などの症状があらわれます。それと同時に、腸で生じた異常を脳が感じると痛みに対して過敏に反応するようになり、腹痛が起こりやすくなるということが、過敏性腸症候群の発症メカニズムと考えられています。

■症状

症状の現れ方には個人差があり、下痢型、便秘型、混合型があります。下痢型は、ストレスや不安をきっかけに急な腹痛と便意、下痢を生じます。便秘型は、便秘にともないお腹の張りなどがあります。混合型は、下痢と便秘を繰り返すのが特徴です。ストレスや疲労で症状が悪化し、休日などには症状があらわれにくいようです。

慢性膵炎とは、膵臓に繰り返し炎症が起こることで、膵臓で作られる消化酵素によって、自らの膵臓の正常な細胞が壊され、線維に置き換わり(線維化)、膵臓が働かなくなる病気です。

■原因

慢性膵炎は、男性では主にお酒の飲み過ぎが原因であり、女性では原因の分からない特発性膵炎が多くみられます。また、喫煙は発症リスクとなることが分かっています。

■症状

初期の主な症状は腹痛で、食後数時間で現れることが多く、吐き気や嘔吐、上腹部の膨満感をともなうことがあります。進行すると徐々に膵臓の機能が低下して、消化不良による下痢、体重減少が起こります。また、膵臓の機能のひとつである血糖を下げるインスリンの分泌が低下することで、糖尿病によるのどの渇き、夜間の頻尿や多尿などの症状があらわれます。

腹痛と下痢が同時に起こっている場合に、手術などの緊急治療が必要な病気があります。また、胃がんや大腸がんのように、腹痛と下痢はもちろん、自覚症状がある場合には進行している可能性が否定できず、早急に検査を受け、診断と治療をはじめる必要があるものもあります。腹痛と下痢が同時に起こった場合に、早急な診断と治療が必要な病気について、原因や症状を紹介します。

腸閉塞とは、何らかの原因で腸の内容物が肛門の方に移動できなくなっている状態です。腹部の手術経験のある方は注意が必要です。

腸の内容物が肛門の方に移動できなくなる原因として、腹部の手術後に腸管が狭くなったり、腸捻転(ちょうねんてん)やヘルニアなどによって腸管が折れ曲がったりして起こる通過障害や、腹部の手術にともなう腸管の麻痺やけいれんで腸が動かなくなることです。

腸閉塞の症状の特徴は、腹痛、嘔吐、便やガスが出なくなることです。ただし、部分的な閉塞の場合や、腸閉塞の初期には、閉塞している部分よりも肛門側にある便が、腸の強い蠕動運動(ぜんどううんどう)によって下痢となって出ることがあります。そのほか、腹部膨満感(ふくぶほうまんかん)や食欲不振をともなうこともあります。腸管の血流が悪くなって起こる絞扼性(こうやくせい)イレウスは、強い腹痛に発熱、嘔吐をともない、腸管の血流が悪くなり壊死する場合があるため、診断と治療に緊急性を要します。

胃や大腸の粘膜の細胞が、何らかの原因でがん細胞になる病気です。がん細胞が増えて周囲にしみ出したり、他の臓器に転移したりすることがあります。

■原因

胃がんの原因は、主にヘリコバクター・ピロリ菌の感染に生活習慣のリスクが重なり、胃の粘膜が萎縮して発症することが多いです。大腸がんは、大腸の粘膜にできた腺腫(せんしゅ)と呼ばれる良性のポリープが大きくなりがん化する場合や、大腸の粘膜から直接発生する場合があります。

■症状

胃がんも大腸がんも、初期はもちろん進行しても、ほとんど自覚症状がない場合があります。比較的多く見られる症状も、他の消化器の病気と似た症状で、特有の症状があるわけではありません。胃がんと大腸がんの代表的な症状は次の通りです。

■胃がん

食欲不振、胃の不快感、胃やみぞおちの痛み、吐き気を感じることがあり、腫瘍から出血すると、黒色便や貧血になることがあります。また、進行胃がんやスキルス胃がんでは、がん性腹膜炎や腹水により腹痛や下痢を生じることがあります。

■大腸がん

下血・血便、下痢と便秘を繰り返す、出血による貧血、腹部のしこり、便が細くなる、残便感、腹痛などの症状を生じることがあります。

腹痛と下痢がある場合に、病院で診察を受けた方が良い状態なのか、判断に悩むことがあります。次の症状がある場合には、緊急で医療機関への受診をしましょう。

これまでに経験したことがない、冷や汗が出るほどの耐えられない激しい痛みは、緊急で受診が必要な症状です。例えば、胃や腸に穴が開いた、腸閉塞などの治療が必要な状態の可能性があるからです。

腹痛と下痢に、発熱や吐き気、嘔吐、血便などをともなう場合は、緊急で病院を受診するべき状態です。ウイルスや細菌による感染性腸炎や食中毒が疑われ、脱水のリスクが高く、点滴による水分や電解質の補給、原因物質が分かれば薬物療法など適切な治療が必要だからです。

腹痛が続く場合や、だんだん痛みが強くなる場合も、すぐに病院を受診するべき状態です。なぜなら腹痛の痛みが長時間消えない場合は、緊急性が高く早期の診断や手術などの治療が必要な場合が多いからです。腹痛が持続する時間の目安は6時間以上とも言われていますが、時間に関わらず安静にしていても痛みが続く場合には、急いで病院を受診しましょう。

腹痛と下痢が同時に起こっている場合、通常の検査として、血液検査、尿や便の検査、腹部X線検査をおこない、必要に応じて腹部超音波検査(腹部エコー)、腹部CT検査、腹部MRI検査をおこなうこともあります。さらに精密検査として、大腸カメラ、問診により胃の病気が疑われる場合には胃カメラをおこなうこともあります。

■腹痛や下痢がある時の検査項目

| 主な検査 | 主な検査の項目や診断、検査の目的 |

| 血液検査 | ・白血球・CRP:炎症の存在・好酸球:寄生虫の感染の有無・貧血:出血の有無・電解質の異常:脱水の状態・血糖値、凝固能、脂質など:基礎疾患の確認 |

| 尿検査 | ・尿路系の疾患の推定(尿路感染症など)・妊娠反応 |

| 便の検査 | ・便潜血:潰瘍、びらん、腫瘍などからの出血・便培養:細菌性腸炎など |

| 腹部X線検査 | ・腸管のガスの有無や分布・腸閉塞の有無 |

| 腹部エコー検査、腹部CT検査、MRI検査 | ・膵炎、腸管の拡張、腸管壁の肥厚などの観察・尿路結石、胆石の確認 |

| 大腸カメラ | ・虚血性腸炎、細菌性腸炎などの診断・炎症性腸疾患の診断・大腸の憩室の有無・大腸ポリープや大腸がんの発見 |

| 胃カメラ | ・胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃炎の診断・胃がんの発見・ヘリコバクター・ピロリ菌感染の有無など |

腹痛と下痢が同時に起こった時、感染性胃腸炎や暴飲暴食など食事に関係している場合があります。感染性胃腸炎では、食物から入り体内で増えた病原体を排出するために腹痛と下痢が起こります。また、暴飲暴食では消化不良や、アルコールの刺激によって腸が激しく動き、腸管で水分が吸収されずに腹痛と下痢が起こります。食事以外の原因として、大腸は自律神経によってコントロールされているため、ストレスや不安が引き金となり、脳と腸が相互に関係して大腸を刺激し下痢と腹痛を生じます。また、女性は生理周期にともない腹痛と下痢になる方も少なくありません。腹痛と下痢が同時に起こった時、最も大切なのは脱水にならないように、水分を適切に摂ることですが、すぐに病院を受診して診断と治療が必要な場合もあるため、自己判断で下痢止めなどを使用せず、症状の強さや経過に注意が必要です。腹痛と下痢が同時に起きる場合に疑われる病気は数多くあり、放っておくと重症化したり、重篤な病気が隠れていたりすることもあります。気になる症状がある場合には、病院を受診して大腸カメラ検査などでその原因を明らかにし、適切な治療をすることが大切です。

西宮敬愛会病院低侵襲治療部門COKUでは、最新の内視鏡システムを導入し、可能な限り苦痛の少ない検査を目指しています。検査・治療は、総合病院で経験を積んだ日本消化器内視鏡専門医・指導医の資格を持った医師がおこない、AIによる見落とし防止システムも導入しています。受診当日や土曜日に検査することもできるため、腹痛や下痢の症状にお悩みの方は、是非ご相談ください。

大腸カメラ検査や胃カメラ検査は、食道や胃、十二指腸、大腸などの消化管を直接観察し、さまざまな病気の早期発見や診断に役立つ有用な手段です。「大腸カメラも胃カメラ検査も必要だと分かってはいるけれど、忙しくてなかなか時間をとれない」という方は多いのではないでしょうか。大腸カメラと胃カメラの検査では、検査前の食事制限や検査の流れが共通しているため、医療機関によっては同じ日に受けることが可能です。この記事では、大腸カメラと胃カメラの同日検査のメリットや注意点、検査の流れについて、詳しく解説します。

大腸カメラ検査と胃カメラ検査を同じ日に受けることは可能です。どちらの検査にも食事制限や時間的な拘束、投薬が必要ですが、2つの検査を同じ日におこなうことで、それらの負担をまとめることができます。ただし、高齢の方やハイリスクな病気を抱えている方は、身体の負担を考慮して、別の日に実施をおすすめする場合があります。

大腸カメラ検査と胃カメラ検査を同じ日に受けるメリットについて、スケジュール調整、費用、食事制限の回数の観点からご紹介します。

2.1. スケジュール調整の負担が減る

大腸カメラと胃カメラの検査を別の日に受ける場合、それぞれに事前受診、検査、結果説明のための受診が必要になります。2つの検査を同じ日に受けることで、これらの受診が半分で済み、スケジュール調整の負担が軽くなります。それぞれの診断結果を早く知ることができる点もメリットです。

2.2. 費用総額が安くなりやすい

2つの検査を別の日におこなうよりも、費用総額が安くなりやすくなることもメリットです。例えば、検査に関わる初診料や再診料、薬代、検査で使用される麻酔薬(鎮静剤)の料金など、2つの検査で重複している費用が節約できる可能性があります。また、検査日が同じ日になることで、来院回数が減るため、交通費の負担も抑えられるでしょう。

2.3. 食事制限が1回で済む

大腸カメラ検査や胃カメラ検査は、検査前に食事制限が設けられます。例えば、前日は21時までに夕食を終え、当日の朝は絶食する必要があるなど、検査に向けて事前に食事を調整しなければなりません。検査が別の日におこなわれる場合には、こうした食事制限が2回必要になります。しかし、2つの検査を同じ日におこなうことで、食事制限は1回で済み、時間と手間が軽減されます。これは特に忙しい方にとってはメリットといえるでしょう。

大腸カメラと胃カメラの検査を同じ日に受ける際の注意点について、副作用の可能性、実施可能な病院の少なさの観点からご紹介します。

3.1. 体質によっては麻酔の副作用が起こる可能性がある

大腸カメラと胃カメラの検査を同じ日におこなうことで、単独でおこなうよりも検査時間は長くなります。その分、検査中に使用する麻酔薬(鎮静剤)の量が増加するため、患者さんの体質によっては、血圧の低下や呼吸が弱くなるなどの副作用が生じる可能性があります。

3.2. 実施可能な病院を見つけることが難しい

大腸カメラ検査と胃カメラ検査を同じ日におこなう場合、検査時間が長くなるため、麻酔薬(鎮静剤)の適切な調整が求められます。そのため、高度な内視鏡挿入技術や麻酔薬(鎮静剤)の管理が必要になり、実績豊富な病院で熟練した医師やスタッフによる対応が求められます。このような条件を満たす病院は限られているため、同じ日に胃カメラ検査と大腸カメラ検査を受けられる病院を見つけるのが難しいといえるでしょう。

大腸カメラと胃カメラを同じ日におこなう場合、どのような流れで実施されるのでしょうか。検査の流れについては病院やクリニックによって異なります。ここでは、西宮敬愛会病院低侵襲治療部門COKU の同日検査について詳しく解説します。

4.1. 前日・当日の食事について

大腸に便や未消化の物質が残っていると、検査に時間がかかり正確な診断ができなくなります。できる限りスムーズな検査ができるように、検査の前日は消化に良いもの(素うどんやおかゆ、豆腐、たまご、やわらかく煮た大根や人参、プリン、ゼリーなど)を食べるようにおすすめしています。消化に悪いもの(ゴボウや葉野菜、トマト、ゴマ、とうもろこし、海藻類、ひじき、切り干し大根、こんにゃく、納豆など)は避けるようにしましょう。西宮敬愛会病院低侵襲治療部門COKUでは、検査前日の夕食は21時までに済まし、それ以降は、水分を除き当日の検査終了まで絶食としています。

4.2. 着替え・検査前のお薬の服用

大腸カメラ検査のために、検査前日の寝る前に下剤を服用し、当日も検査の5時間前から下剤の服用を開始します。(便が透明な状態であることを確認します。)来院したら検査着に着替えます。胃カメラ検査のために、胃の中の泡をとるための薬を服用します。鼻から内視鏡を入れる方は、鼻の粘膜を広げる点鼻薬を投与します。喉をしびれさせる麻酔薬の入った氷を口にふくんでいただきます。必要に応じて追加のスプレー麻酔をします。

4.3. 血圧・脈拍モニターを装着し麻酔

ベッドに横になり血圧計や脈拍モニター、酸素モニターを装着します。大腸カメラ検査、胃カメラ検査のどちらが先の場合も、左側を下にして横になります。口から胃カメラを挿入する方は、マウスピースをくわえます。(鼻から検査をする方は鼻の麻酔をします。)その後、鎮静剤(眠くなる薬)を点滴で投与し検査に入ります。(西宮敬愛会病院低侵襲治療部門COKUでは、大腸カメラ検査を受ける場合、原則鎮静剤を使用させていただきます。)

4.4. 胃カメラを挿入

胃カメラを挿入します。西宮敬愛会病院低侵襲治療部門COKUで使用する胃カメラは、先端部が径5.8mmの、高画質細径カメラで、鼻もしくは口から挿入可能です。食道・胃・十二指腸の内視鏡治療には先端部径9.8mmの処置用スコープを使用します。どちらも、操作性に優れ、画質が良く、より精密な処置が可能です。

また、AI内視鏡システムを導入しており、病変がある場所をAIが表示します。検査の所要時間は7~8分程度で、検査中は常に血圧や脈拍をモニターで観察し、異常があればすぐに対応できる体制を整えています。

4.5. 大腸カメラの挿入

ベッドの方向を180度回します。左側を下にしたまま、膝を抱えるような姿勢になり、大腸カメラがスムーズに動くように肛門に麻酔ゼリーや潤滑用ゼリーを塗ります。肛門から大腸カメラを挿入します。この際も必要があれば鎮静剤を追加して投与します。大腸カメラは、先端径11.7mmの高画質カメラで、ポリープの診断に欠かせない拡大観察機能を併せ持っています。病変はAIが検出して表示する仕組みです。大腸カメラ検査の所要時間はおよそ、10分~20分程度です。

4.6. リカバリー室での休憩

検査後は、リカバリー室(休憩室)に移動し、ベッドで30分~1時間程度、ゆっくりお休みいただきます。リカバリー室でも血圧と血中酸素量のモニターで観察をしているので安心です。目が覚めたら、着替えをしていただきます。

4.7. 結果のご説明

当日、結果説明をご希望の方は、診察室で検査画像をみながら、一緒に確認しご説明します。

病理検査をおこなった場合は、結果が出るまで2週間ほどかかるので、後日、説明いたします。生検が必要だった場合は、病理検査結果がでる頃に再度受診をしていただいております。

西宮敬愛会病院低侵襲治療部門COKUでは、大腸カメラや胃カメラ検査の身体的負担をできるだけ軽減できるように徹底しています。安心して検査をしていただくための当院の検査の特徴についてご紹介します。

5.1. 検査時にかかる身体的負担を徹底的に軽減

大腸カメラや胃カメラ検査は「痛い」「苦しい」というイメージがありますが、西宮敬愛会病院低侵襲治療部門COKUでは鎮静剤(麻酔薬)を用いて、うとうとしている間に検査を終えることができます。また、大腸カメラ検査で腸内菅を膨らませる際、空気の代わりに炭酸ガスを用います。炭酸ガスは腸管内で速やかに吸収されるため腸内に空気が長時間残らず、検査後のお腹の張りや痛み、違和感を和らげます。

5.2. ポリープが見つかった場合は治療に移行

西宮敬愛会病院低侵襲治療部門COKUは病院施設のため、大腸カメラ検査中にポリープが見つかった場合、大きさが概ね2cm未満で出血のリスクが高くないものについては、そのまま治療に移行し検査中に切除しています(日帰り手術)。また、2cm以上の大きなポリープや早期がんを疑う病変は、別日に短期入院治療をおこなっています。

大腸カメラや胃カメラ検査は、「痛い」「苦しい」「我慢」といったイメージを持たれる方がいらっしゃいますが、内視鏡検査は、病変の早期発見や何らかの症状があるときの診断に有用な手段です。細いスコープや鎮静剤(麻酔薬)の使用、高い内視鏡技術により、なるべく苦痛の少ない検査を目指すことができます。また、大腸カメラと胃カメラを同日に検査することで、食事制限や受診回数、麻酔薬や鎮静剤の投薬回数を減らすことができ、時間的、身体的な負担を軽減できます。

西宮敬愛会病院の低侵襲治療部門COKUは、身体への負担をできる限り抑えた低侵襲外科治療を専門的におこなう病院です。内視鏡部門では、消化器内視鏡専門医・指導医資格を持つ経験豊富な内視鏡医が、最新のシステムと高い挿入技術を用いて検査をおこなうため、大腸カメラ検査と胃カメラ検査を同じ日におこなうことも可能です。また検査時には鎮静剤(麻酔薬)を使用することで、患者さんの苦痛を和らげるよう努めています。大腸カメラ検査や胃カメラ検査に関する不安なことがございましたら、いつでもご相談ください。

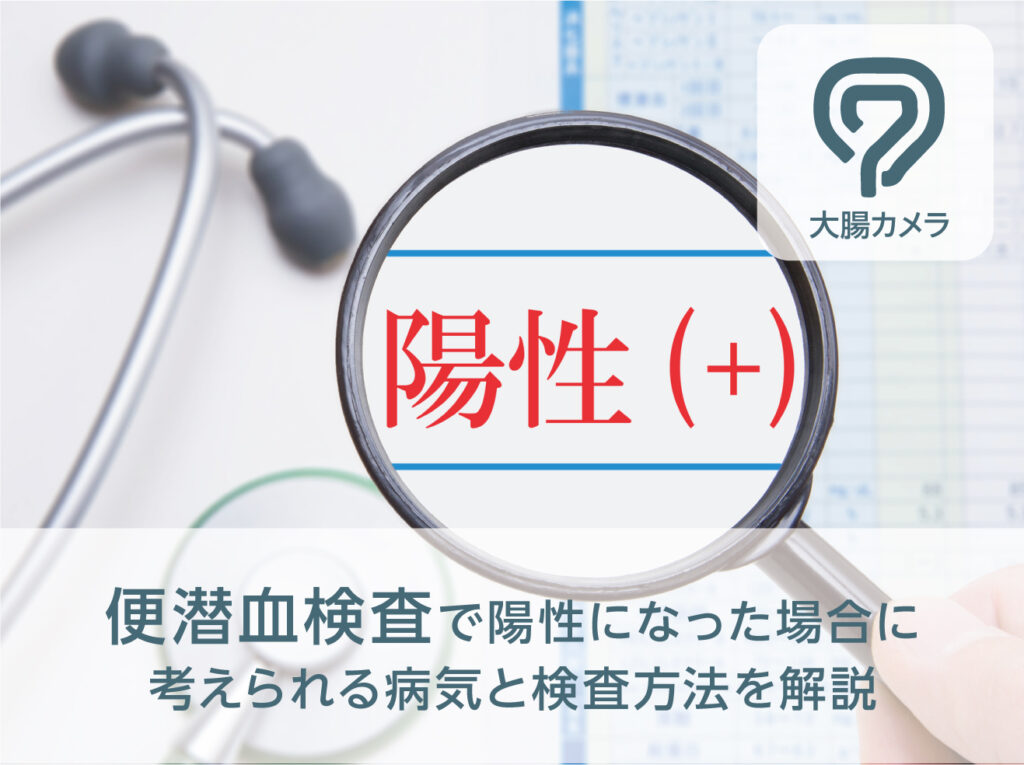

便潜血(べんせんけつ)検査は、大腸がんや大腸ポリープなどの早期発見を目的とした重要な検査の一つです。国が推奨する大腸がん検診の検査項目であり、職場や自治体の大腸がん検診などで検査を受けられる機会も多く、これまでに受けた経験がある方も多いかもしれません。なかには、便潜血検査が陽性になり、不安を感じている方もいらっしゃるでしょう。ここでは、便潜血検査について知りたいという方のために、便潜血検査の方法や検査のメリットとデメリットをはじめ、検査結果の捉え方、便潜血検査で陽性になった場合に考えられる主な病気と精密検査の必要性などについて詳しく解説します。

便潜血(べんせんけつ)検査とは、便の中に含まれる微量の血液を検出する検査です。肉眼では確認できないような微量の血液でも検出でき、大腸がんの早期発見につながることから、大腸がんのスクリーニング検査として厚生労働省も推奨している検査です。便潜血検査は、大腸がん以外にも、消化管出血や炎症、ポリープなどの病気の早期発見に役立つことから、健康診断などで実施されています。

検査方法は簡単で、自宅で検体(便)を採取し、医療機関に提出するだけで検査を受けられます。医療機関では、血液に含まれるヘモグロビンというタンパク質に反応する試薬を用いて、検体と反応させることで潜血の有無を調べます。

通常、便の中に血液が混じることはないため、便潜血検査で陽性だった場合は、下部消化管(小腸・大腸など)のどこかで出血している疑いがあります。例えば、消化管内にできたポリープやがんなどの病変部と便が擦れて、微量の出血を起こしていたり、潰瘍性大腸炎などの炎症性腸疾患にともなう出血があったり、あるいは痔などの肛門疾患による出血が起きていたりする可能性が考えられます。便潜血が認められた場合は、さらなる精密検査によって確定診断を行います。

便潜血検査は、下部消化管の異常を見つける重要な検査の一つです。特に大腸がんは初期症状がほとんどないため、発見が遅れがちであり、自覚症状が出てから発見されるケースではがんが進行していることが多く、治療が難しくなります。しかし、便潜血検査を定期的に受けることで、無症状の段階で発見し、早期に治療を開始することで、完治できる可能性もあります。つまり便潜血検査は大腸がんの予防と早期発見に欠かせない検査方法といえます。

実際に、便潜血検査を受けることで進行がんの 90% 以上、早期がんの約 50%、腺腫などの大腸ポリープの約 30% を発見し、早期に治療を開始することで、大腸がんの死亡率を約60%、大腸がんになるリスクを46~80%下げる効果が認められています。便潜血検査は、検査にともなう身体への負担もなく、大腸がん死亡率減少効果を示す十分な証拠があることから、厚生労働省も40歳以上を対象とした大腸がんのスクリーニング検査として強く推奨しています。

便潜血検査にはいくつかのメリットがあります。

まず1つ目の大きなメリットは、大腸がんを含む下部消化管の早期発見・早期治療に役立つことです。消化管内で起こった微量な出血を検出できるため、初期の大腸がんや大腸ポリープなどを発見しやすくなり、適切な治療を開始できるため、予後を大幅に改善することができます。

2つ目のメリットとしては、身体への負担がほとんどないことです。専用のスティックで便を擦り取り、医療機関に提出するだけで済みます。検査にともなう痛みや、前日の食事制限もないため、手軽に検査を受けることができます。

3つ目のメリットは、検査費用が比較的安価なことです。自費で便潜血検査を受ける場合でも1,000~2,000円程度で受けることができ、保険適用であればその1~3割の負担で済みます。また、会社の健康診断や自治体のがん検診についていることもあり、経済的な負担が少ない検査方法といえます。

このように、身体的・経済的負担が極めて少なく、命にかかわる病気の早期発見に繋げることができる便潜血検査には大きなメリットがあるといえます。

便潜血検査は大腸がん検診において重要な役割を担いますが、いくつかのデメリットも存在します。便潜血検査は出血の有無を調べる検査であり、出血の原因や場所を特定することはできません。確定診断には、内視鏡検査(大腸カメラ)などの精密検査が必要です。

また、検査結果が100%正確とは限らず、偽陰性と偽陽性の可能性があります。偽陰性とは、大腸がんなどが存在するにも関わらず、検査結果が陰性となることで、出血が断続的である、便の採取方法が適切でないなどの理由で起こることがあります。

一方、偽陽性とは、大腸がんなどが存在しないにも関わらず、検査結果が陽性となることで、胃潰瘍や痔、月経の影響などが原因で起こることがあります。偽陰性によって大腸がんなど病気の発見が遅れる可能性や、偽陽性によって不要な検査を受ける可能性も完全には否定することはできません。上記のようなデメリットを理解した上で、検査結果を医師と相談し、適切な対応をとることが重要です。

便潜血検査で陽性になった場合、どのような病気の可能性が考えられるのでしょうか。便潜血陽性の場合に考えられる主な病気について詳しくみていきましょう。

便潜血検査で陽性になった場合、まず考えるべき病気は大腸がんです。大腸がんとは大腸表面の粘膜から発生する悪性腫瘍の総称で、腺腫という大腸ポリープががん化して発生するタイプと、正常な粘膜から直接発生するタイプがあります。いずれのタイプの大腸がんも、初期の段階では自覚症状がほとんどなく、気づかないうちに進行するため、早期発見のためには便潜血検査などのスクリーニング検査が欠かせません。

便潜血検査では、陽性と判定された人の約2~3%が精密検査で大腸がんと診断されています。人数にすると便潜血陽性者の約33-50人に1人の割合になり、決して高いわけではありません。しかし、大腸がんは命にかかわる病気ですから、便潜血陽性の場合は精密検査を受け、しっかりと調べておくことが大切です。

大腸ポリープとは、大腸粘膜にできる丸く盛り上がった組織のことをいいます。小さいものではそのほとんどが無症状ですが、盛り上がりが大きくなってくると、腸管内で便が動いた時に表面が擦れ、出血を起こすため、血便が出たり便潜血検査で陽性になったりすることがあります。

大腸ポリープのほとんどは、将来大腸がんになる可能性があり、放置していると増殖して大腸がんに進行します。そのため、がん化するまえに切除するなどの処置を検討します。

便潜血陽性の人の50%前後、つまりおよそ2人に1人に、精密検査で大腸ポリープが見つかっており、比較的よくみられる病気です。

潰瘍性大腸炎とクローン病は共に炎症性腸疾患と呼ばれ、腸管粘膜に慢性的な炎症が起こる病気です。慢性的な炎症によって、粘膜にびらんや潰瘍ができ、そこから出血すると便潜血検査で陽性になります。大腸を中心に炎症が起こるものを潰瘍性大腸炎といい、口から肛門までの消化管全体に強い炎症が起こるものをクローン病といいます。

潰瘍性大腸炎もクローン病も、細菌などの外敵から身体を守る「免疫」のはたらきの異常によって起こると考えらえていますが、根本的な原因は解明されておらず、厚生労働省によって難病に指定されています。遺伝的素因や食べもの、化学物質などの環境因子のほか、腸内細菌のバランスの乱れなどが発症や症状の悪化に関係していることがあり、症状が良くなったり悪くなったりを繰り返すのが特徴です。現在のところ、完治できる治療方法が見つかっていないため、症状をコントロールするための薬物治療が中心になります。

肛門にできる痔からの出血によって、便潜血が陽性になることがあります。痔には、肛門の内部または外側にいぼ状の腫れができる“いぼ痔(痔核:じかく)”、肛門の皮膚が傷ついて裂ける “切れ痔(裂肛:れっこう)”、肛門の周りの皮膚に穴が開き、膿が出る“痔ろう”の3種類がありますが、この中でいぼ痔と切れ痔は排便時に出血することがあるため、便潜血検査で陽性が出やすい病気です。痔がある人が便潜血陽性になった場合でも、その出血が痔から起きているのか、あるいは消化管内で起こっているかを特定するためには、さらなる精密検査が必要です。

便潜血検査で陽性が出たら、早めに精密検査を受けましょう。

便潜血が陽性になるということは、下部消化管のどこかから出血が起きていることを示しており、大腸がんや大腸ポリープ、炎症性腸疾患などの病気が潜んでいる可能性があります。

これらの病気は早期発見・早期治療がとても重要なため、精密検査で出血の原因や場所の特定をし、最適な治療方針を立てる必要があります。

精密検査では、主に大腸内視鏡検査(大腸カメラ)などを実施して確定診断をおこない、適切な治療方針を決定します。こうすることで、早期発見・早期治療が可能になり、重症化を防ぐことができます。特に大腸がんは、早期発見することができれば、内視鏡を使った切除や外科手術で完治できる可能性があるため、精密検査による早期診断がとても大切です。

先にも述べた通り、初期の大腸がんや大腸ポリープなどはほとんど自覚症状がなく、本人が気づかないうちに進行していきます。自覚症状がないからといって、先延ばしにせず、できるだけ早めに精密検査を受けるようにしましょう。

便潜血検査が陰性であっても、40歳以上の方は今後も定期的に検査を受けましょう。厚生労働省は、40歳以上の人に対して、問診と便潜血検査からなる「大腸がん検診」を毎年定期的に受けることを推奨しています。これは、日本では大腸がんにかかる人は40歳から増え始め、その後は年齢を重ねるごとに増えていく傾向があるからです。便潜血検査は、医療機関のほか、職場や自治体が実施する大腸がん検診でも受けられる機会が設けられています。身体への負担なく受けることができるため、大腸がんをはじめとする下部消化管の病気を早期に発見し、早期治療に繋げるためにも、年に1回、定期的に便潜血検査を受けましょう。

便潜血検査は、大腸がんなどの早期発見に役立つ重要な検査です。結果が陽性の場合、大腸がんや大腸ポリープ、炎症性腸疾患などの病気が潜んでいる可能性があるため、早めに精密検査を受けることが大切です。一方、陰性であっても40歳以上の方は、年に1回定期的に便潜血検査を受けるようにしましょう。身体への負担や経済的な負担が少ない便潜血検査は、大腸がんの死亡率を下げる効果があることから、厚生労働省も推奨している検査方法です。自覚症状がない早期の段階で病気を発見し、早期治療に繋げるためにも、定期的な便潜血検査を心がけましょう。

大腸カメラ検査は、大腸ポリープや大腸がんなどを発見する有効な手段のため、定期的に受けることがすすめられています。大腸がんは、食生活の欧米化により年々増え、2022年の死亡率は男性が2位、女性が1位となっています。大腸カメラ検査は、下剤を飲むことの不安、検査による苦痛、恥ずかしさなどのイメージからハードルが高い方が多いようですが、大腸がんの早期発見、早期治療には有用な検査です。ここでは、大腸カメラ検査にともなう痛みに焦点をあて、痛みが生じる理由やタイミング、痛みが出やすい方の特徴を紹介し、痛みが少ない大腸カメラ検査について、その検査方法や、痛みをやわらげるポイントについて詳しく解説します。

大腸カメラ検査は、正式には下部消化管内視鏡検査といいます。便潜血検査で陽性になった時や、血便や腹痛が続いている、下痢や便秘を繰り返すなど、何らかの症状がある時に、その原因を調べる目的でおこなう検査です。内視鏡を肛門から挿入し、一番奥の盲腸から直腸まで、内視鏡を引き抜きながら大腸全体を観察します。

大腸カメラ検査では、個人差はあるものの痛みが生じることがあります。どのような痛みが生じるのか、その理由や痛みを生じるタイミングについて説明します。

大腸カメラ検査で生じやすい痛みは、主に「腸が押されるような痛み」や「お腹が張るような痛み」です。大腸の長さや形状は個人差があるため、痛みというより腹部の不快感程度の方から、腸がひっくり返るような強い痛みを感じる方まで、痛みの出方や強さも人それぞれです。

大腸カメラ検査で痛みが発生する仕組みとして、次の2つがあげられます。

ひとつは、大腸は曲がりくねった形状のため、内視鏡を大腸の奥まで挿入する際には、腸を押したり引っ張ったりする必要があり、内視鏡で腸が押されるような痛みが発生します。

もうひとつは、検査中には進行方向を確認したり、腸のひだの裏まで確認したりするために、腸に空気や炭酸ガスなどを入れて膨らませる必要があり、お腹が張ったような痛みが発生します。

検査中に痛みが発生しやすいタイミングは、次の部位を内視鏡が通過する時です。

■ 後腹膜に固定されていない「S状結腸、横行結腸」

大腸は後腹膜という臓器に固定されている部位と、固定されていない部位があります。S状結腸と横行結腸は、後腹膜に固定されていないため動きやすく、内視鏡を挿入していく時に腸管がひき延ばされたり押されたりするため、痛みが発生しやすい部位です。

■ 大腸の曲がりが強い「脾彎曲(ひわんきょく)、肝彎曲(かんわんきょく)」

下行結腸から横行結腸へ向かう脾彎曲と、横行結腸から上行結腸へ向かう肝彎曲は、腸管の曲がりが強いため、内視鏡が曲がった腸管にあたることで痛みが発生しやすい部位です。

(図)痛みが発生しやすい部位

大腸カメラ検査で痛みが出やすい方として、女性、40歳未満、お腹の手術をしたことのある方、腹痛の原因を調べる場合、前回検査時に痛みがあった方、憩室炎(けいしつえん)をしたことのある方が報告されています。この中から、以下について説明します。

大腸カメラ検査で痛みが出やすいのは、痩せている方や小柄な方で、女性の割合が多いようです。こうした方は、腸がおさまっているおなかのスペース狭く、腸管の曲がり具合が強いため、内視鏡によって押されたり引っ張られたりして、痛みが発生しやすいようです。また、慢性便秘症の方は、腸が長い方やねじれている方が多く、大腸カメラの挿入が難しく痛みが出やすいといわれています。

潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患のある方は、炎症のある部位に内視鏡が接した時や、腸管が腫れて狭くなり内視鏡の挿入が困難な場合など、大腸カメラ検査では痛みがともないます。そのほか、過敏性腸症候群や感染性腸炎では、腸管の神経が過敏になっていることで痛みが発生しやすくなります。

大腸カメラ検査で痛みが出やすいのは、お腹の手術をしたことがある方です。お腹を開いた手術では約9割、帝王切開や婦人科の手術では半数以上で、腸管同士や腸管と他の臓器がくっつく癒着(ゆちゃく)が起こるといわれています。癒着があると、腸がねじれたり、折れ曲がったり、狭くなったりして、内視鏡を進めることが難しく、ある程度の圧をかけて内視鏡を進める必要があります。そのため、腸が押されたり引っ張られたりすることで、痛みが発生する原因となります。

どうしたら大腸カメラ検査の痛みを防ぐことができるのでしょうか。最近では、大腸カメラ検査にともなう痛みを防ぐ、さまざまな方法が普及しています。当院でおこなっている方法も含めてご説明します。

少量の鎮静薬(眠り薬)を静脈内に注射や点滴で投与すると、うとうとしている状態で検査を受けられるため、検査中の痛みや不安感をやわらげることができます。完全に寝てしまう方もいますが、意識下鎮静といって、医師の呼びかけなどには答えることができる程度の状態です。当院でも、大腸カメラでは原則として鎮静剤を使用して、痛みが少ない検査をおこなっています。

痛みを軽減する内視鏡の挿入方法として、軸保持短縮法と水浸法があります。それぞれの検査方法は以下に説明します。

■ 軸保持短縮法

軸保持短縮法とは、できるだけ腸管を伸ばさないようにして、内視鏡を腸の奥まで挿入する方法です。大腸のひだを折りたたんで短縮し、大腸の軸を保ちながら、できるだけ腸をまっすぐにして内視鏡を進めます。イメージとしては、長い靴下をはく時に靴下を手繰り寄せて短縮すると、足を入れやすいのと同じです。この方法の場合、内視鏡を挿入する時の腸管が押されたり引っ張られたりする痛みをやわらげることができ、腸管への負担も少なくなります。

軸保持短縮法のバリエーションとして、軸保持短縮法の際に空気を入れずに内視鏡を挿入する「無送気軸保持短縮法」や、軸保持短縮法と以下の「水浸法」を組み合わせた方法など、さらに痛みが少ない挿入方法がひろくおこなわれています。

■ 水浸法

水浸法とは、内視鏡を挿入する際に、腸管に入れる空気やガスの代わりに、水を注入する方法です。直腸からS状結腸に内視鏡の先端から少しずつ水を注入すると、水の重みである程度腸管が固定され、水が充満した分だけ腸管がひろがるため、空気やガスのように腸が伸びることなく、痛みが発生しません。また、水の流れを利用して内視鏡を奥へ進めることができ、挿入がスムースで盲腸への到達時間も短くなります。

内視鏡を挿入する際に、空気を入れて視野を確保しますが、空気の代わりに炭酸ガス(CO2)を入れると、検査中や検査後の痛みが少なくなることがわかっています。当院でも、大腸カメラ検査では炭酸ガスを用いていますが、炭酸ガスは空気よりすみやかに腸管から吸収されるため、腸管内に空気が長時間とどまることがなく、お腹が張る感じや痛み、不快感が少なくなります。

大腸カメラ検査では、痛みをやわらげる検査方法が進んでいますが、さらに苦痛の少ない検査を受けるために、ご自身ができるポイントを紹介します。

痛みが少ない検査方法が開発されたものの、屈曲して伸びやすい大腸に内視鏡を挿入するには、高い技術と豊富な経験が必要です。そのため、内視鏡の専門医のいるクリニックを選びましょう。当院では、日本消化器内視鏡学会専門医・指導医の資格を持った医師が検査をおこないますので、安心して検査を受けていただけます。

心理的なストレスがあると、痛みに敏感になるといわれています。大腸カメラ検査では、下剤の前処置に対する不安、検査時の恥ずかしさ、痛みに対する恐怖感など、さまざまな心理的ストレスが生じるため、痛みをやわらげるには安心してリラックスできる環境も大切です。例えば、プライバシーに配慮されている、施設に清潔感がある、感染対策が万全であるなどは、不安や緊張をやわらげるために必要な環境的要素といえます。

当院では、前処置に対する不安に対応するために、下剤を飲むための専用スペースをご用意しております。検査後のリカバリー室もプライバシーに配慮し、ゆっくり休息を取っていただけます。また、内視鏡は体の中に入るため、どのように洗っているのか、消毒や滅菌されているかなど、不安に思うこともあるでしょう。当院では、日本消化器内視鏡学会が推奨する高水準の洗浄機器や滅菌機を導入し、万全の感染対策をおこなっています。

以下のような特段の事情がない限り、麻酔を利用して痛みが少ない状態で検査を受けることをおすすめします。大腸カメラ検査では、腸の長さや形状は個人差があるため、内視鏡の挿入に熟達した医師が痛みの少ない方法で上手に挿入しても、痛みが発生することがあるからです。

■ 検査後に自動車や機械の運転をする必要がある場合

麻酔薬を利用することはできないため注意が必要です。検査日の変更を含めて検討しましょう。

■ 各種アレルギーをお持ちの方

アレルギーと診断されている方や、以前に、薬剤や食物で、ジンマシンや発疹、かゆみ、呼吸困難、顔の腫れなどが出たことがある方は、麻酔薬だけでなく、検査中に使用する薬剤が使用できない場合があります。しかし、利用できる他の薬剤がある場合もあるので、必ず事前に医師に相談しましょう。

■ 高齢者や基礎疾患のある方

麻酔を利用すると、呼吸が弱くなったり、血圧が下がったり、予想以上に意識レベルが低下したりするリスクが大きくなります。高齢者や基礎疾患のある方でも、検査前の全身状態や基礎疾患に合わせた適切な麻酔薬を使用できる可能性があります。必ず事前に医師に相談しましょう。

■ 妊娠、授乳中の方

可能であれば検査の時期を延期します。また、麻酔をかけた後の授乳は避けるようにしましょう。

大腸カメラ検査では、大腸に内視鏡を挿入する際に、腸管が押されたり、引き延ばされたりすることで痛みが生じることがあります。また、腸管に入れる空気によって、お腹が張った感じや不快感をともなう場合があります。特に、臓器に固定されていないS字結腸や横行結腸、屈曲がきつい脾彎曲や肝彎曲は痛みが発生しやすい部位です。もちろん、腸の形や長さは人それぞれ違うため、検査にともなう痛みも個人差がありますが、女性ややせ型の方、おなかの手術をしたことのある方などは、痛みが強く出る傾向にあります。

痛みが少ない大腸カメラ検査には、医師の経験やスキルが重要な部分を占めていますが、静脈麻酔を使用してうとうとしている間に検査をしたり、腸管ができるだけ伸びたり引っ張られたりしない挿入方法などもあります。

当院では、日本消化器内視鏡学会専門医・指導医の資格を持った医師が、内視鏡の径が細く腸管に負担の少ない最新の機器を使用して大腸カメラ検査をおこなっています。

また、検査の技術だけではなく、患者さまの苦痛を軽減することも重視しました。例えば検査への恐怖心や痛みを和らげるために鎮静薬を使用して、うとうと眠ったまま検査を受けることができるようにしたり、腸管に吸収されやすい炭酸ガスを使用したりすることで「お腹の張り」「痛み」「違和感」を和らげることを実現しました。その他、検査前から検査後まで、院内での前処置をはじめ、あらゆる不安に対応してリラックスして検査を受けていただける環境も整えています。

大腸カメラ検査は、大腸がんの予備軍ともいえるポリープや、大腸がんなどの病気を見つけるためにとても有効な手段です。ただし、一度でも痛い経験をすると消極的になりがちです。

当院の「COKU」という名称は、「限りなくゼロに近い」という意味で、検査にともなう心のストレスも体の痛みも限りなくゼロに近づけることを心がけています。当院の痛みの少ない大腸カメラ検査を定期的に受けることが、大腸がん予防と健康維持につながるため、是非一度ご相談ください。

朝、トイレから立ち上がって便器を見たら血で真っ赤に染まっていた、あるいはこれまでに見たことのない黒っぽい便が出たなど、突然の血便に驚かれることがあるかもしれません。「血便」の文字から、赤い血の色を想像される方も多いと思いますが、血便の色や硬さ、形状はさまざまです。本記事では、血便の種類や疑われる病気について解説し、血便が出た際の原因を調べる大腸カメラ・胃カメラ検査や治療方法についてご紹介します。

血便とは、胃や腸から肛門までの消化管内で出血した血液が混じった便のことをいいます。血便の色は、黒に近い赤から鮮血が混じった真赤な便までさまざまですが、腸のなかにいる時間が長いほど血液は黒っぽくなり、出血している場所が肛門に近いほど鮮やかな赤色になります。ただし肛門から遠い部位の出血でも、大量に出血した場合は赤みの強い血便になることがあります。

血便は出血している部位や出血量、腸のなかに留まっている時間によって色や形状が変わってきます。真赤な鮮血便、粘液の混じった粘血便、少し黒っぽい暗赤色便やドロドロしたタール状の黒色便までさまざまです。

真赤な血にまみれた便が出た、お尻を拭いたペーパーに血がにじんだ、など文字通り真赤な鮮血の混じった便を鮮血便といい、場合によっては便器一面が赤く染まるほどの出血がみられることもあります。多くは肛門の周囲や、肛門に近い部位からの出血によるものですが、肛門から遠い大腸や胃・小腸などからの出血でも、大量出血の場合は鮮血便になることがあります。

鮮血便の原因となるのは主に大腸がんやポリープ、痔などですが、前立腺がんや子宮がんなど大腸周辺のがんに対する放射線治療でも鮮血便になることもあります。

粘血便はなんらかの病気で腸内に炎症が起こり、出血とともに粘液や膿が混じって排出される血便です。赤と茶色のまだら模様やイチゴジャムのような便が特徴的ですが、赤みが薄い場合は硬い便によって腸壁が傷つき出血している可能性があります。

粘血便の原因となる病気には、細菌性腸炎やアメーバ赤痢などによる食中毒、潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性疾患などがあります。

大腸に近い小腸や大腸の始まりあたりで出血があると黒っぽい赤色の暗赤色便となります。これは血液が消化液や胃酸に触れて酸化されることで、血液に含まれる色素が黒く変色するためと考えられています。

血便の原因となる病気はとても多く、放射線治療や医薬品の副作用が原因となることもあります。ここでは血便が見つかった際に疑われる代表的な病気について解説します。

大腸ポリープとは大腸の内側にできるイボのような「できもの」のことで、ポリープに便がこすれて出血し、血便の原因となります。ただし、出血量は少ないため目で見てわかるほどの血便となりにくく、便潜血検査で発見されることが多いです。目で見てわかるほどの血便が認められる場合はポリープが大きくなっている可能性があります。暗赤色便や鮮血便がでたらなるべく早く検査を受けましょう。

ポリープには、がん化する恐れのある腫瘍性ポリープと、がんにならない良性のポリープがあります。大腸がんの多くは腫瘍性ポリープが徐々に大きくなりがん化したもので、ポリープからがんになるまでには5~10年もの年月がかかります。大腸がんの組織はもろいため、便による少しの摩擦でも出血して血便となります。

大腸がんによる出血では、鮮血便や表面に血液が付着した血便、暗赤色便や血便とわからないほど便と血液が混じりあったものなどさまざまです。そのため、血便がみられた場合はまず大腸がんが疑われます。

ポリープも大腸がんも腹痛などの自覚症状がないため気付きにくく、血便から大腸がんと診断されたときには、すでにがんが進行しているケースが少なくありません。大腸がんを早期発見するためには、大腸カメラによる定期的な検査が必要です。

血便でクリニックを受診する方のなかでも特に多いのが痔による出血です。

特に代表的ないぼ痔は、肛門内でうっ血してできたコブが出たり引っ込んだりする病気です。初期には痛みがなく、排便時に「ぽたぽた落ちる」「シャーとほとばしる」ような出血がみられますが、排便後には止まります。

続いて切れ痔は、硬い便で肛門の皮膚が傷つく病気です。切れ痔は排便時に強い痛みをともなうものの、出血は少なくトイレットペーパーに血がつく程度です。

最後に、痔ろうは小さな穴から細菌が入って肛門周囲に膿がたまって慢性化する病気です。痔ろうの特徴は肛門の周囲から出る黄色い膿ですが、血液が混じって出血と間違えることがあります。

虚血性大腸炎とは、お腹の左側を縦に通る大腸の一部分が血行不良になって、ただれたり潰瘍ができたりする病気です。左のわき腹から左下腹部にかけて腹痛があり、下痢をともなう血便がみられます。直接の原因は主に便秘ですが、糖尿病や高血圧など動脈硬化につながる生活習慣病の方や、高齢の女性に発症しやすいとされています。

虚血性大腸炎の血便は次の潰瘍性大腸炎と似ていますが、粘液はあまり含まれておらず、鮮血便や鮮血の混じった下痢を特徴としています。

潰瘍性大腸炎とは、大腸の粘膜が慢性的な炎症を起こして、ただれたり潰瘍ができたりする「炎症性腸疾患」の一種です。遺伝的な要因や食生活、生活習慣などが影響していると考えられますが、はっきりした原因はわかっていません。そのため根本的な治療法が確立されておらず、厚生労働省の「指定難病」に指定されています。

主な症状は下痢や粘血便、下腹部の痛みなどで、重症化すると貧血や体重減少が起こる場合もあります。同じ炎症性腸疾患のクローン病や細菌感染による細菌性赤痢、サルモネラ腸炎と症状が似ているため、慎重な診断が必要です。

潰瘍性大腸炎の初期では、血液と粘液の混じった赤いゼリー状のものが付着した粘血便や、下痢をともなう水っぽい血便がみられ、重症化すると便よりも血液が多い下痢、真っ赤な血便がみられるようになります。

大腸の壁の一部が小さな風船のように外側に向けて飛び出ている袋状ものを「大腸憩室」と呼びます。憩室自体は病気ではなく痛みや自覚症状もありませんが、時として憩室の血管が切れて出血を起こすことがあります。これを「憩室出血」といい、痛みもないのに大量の血液が便と一緒に流れ出るのが特徴です。鮮血や赤黒い血液の多量出血がみられますが、憩室出血の3/4くらいは自然に止まります。

NSAIDs(消炎鎮痛剤)や抗血栓薬には、血液をサラサラにして出血しやすくする作用があり、憩室出血はこれらの薬を常用している方に起こりやすく、出血が止まったあとも再出血するリスクがあります。

胃潰瘍・十二指腸潰瘍は、胃酸によって胃や十二指腸の粘膜がただれてしまう病気で、みぞおちのあたりがシクシクと痛み、特に空腹時は強く痛みます。ほかにも胸やけやげっぷ、食欲不振などの症状があり、潰瘍から出血すると胃酸の影響で黒色便となります。また、消化液と混じりあうことでタール便と呼ばれるドロドロした黒い便が出ることもあります。

胃・十二指腸潰瘍の原因の多くがピロリ菌の感染によるものですが、ピロリ菌は除去した後も再感染のリスクがあります。ピロリ菌は胃がんのリスクを高めるため、定期的に胃カメラによる検査を受けることが胃がんの予防となります。

血便が出たけど「すぐに止まるだろう」「そのうちに受診すればいいや」などと放っておくと、重大な病気を見逃す恐れがあります。血便がでるということはなんらかの病気が隠れているサインであり、「痔だと思っていたら大腸がんだった」というケースも少なくありません。

血便がみられたらなるべく早く医療機関を受診してください。

なお、受診の際に血便の状態をきちんと医師に伝えられるよう、血便をスマートフォンなどで撮影しておくことをおすすめします。

これまでにあげた大腸ポリープや大腸がん、いぼ痔(内痔核)、潰瘍性大腸炎、大腸憩室など、血便の原因となる病気のほとんどは、大腸カメラ検査で診断することができます。大腸カメラ検査で血便の原因がわからない場合や、黒色便やタール便など出血部位が小腸から上の消化管にあると推定される場合は、胃カメラ検査をおこないます。

血便の原因にはここであげた以外にも多くの病気が考えられ、特定の治療法を用いることはできません。それぞれの病気に応じた正しい治療が必要で、そのためにも大腸カメラ・胃カメラ検査による早期の診断が必要です。また、小さなポリープや初期の大腸がんであれば、大腸カメラによる切除処置が可能です。

血便といっても色や形状はさまざまで、背後に隠れている病気も大腸がんのような生命を脅かす病気から、比較的症状の軽いものまで多種多様です。大事なことは、痛みやほかの症状がない場合でも決して放置せず、早めに医療機関を受診することです。当院では、専門医や指導医の資格を持つ医師がAIによる診断支援を含む最新の内視鏡システムを使用して対応いたします。もしも血便がみられたなら、大腸がんなどの重い病気を見逃さないためにも、まずは大腸カメラ・胃カメラ検査を受けて、症状に合わせた治療をすることをおすすめします。