今回は、鼠径ヘルニア(脱腸)手術後に見られる「漿液腫」について詳しく解説します。術後にふくらみが戻ったように見えて不安になる方も多いですが、再発との違いや自然経過、対処法などをわかりやすくお伝えします。

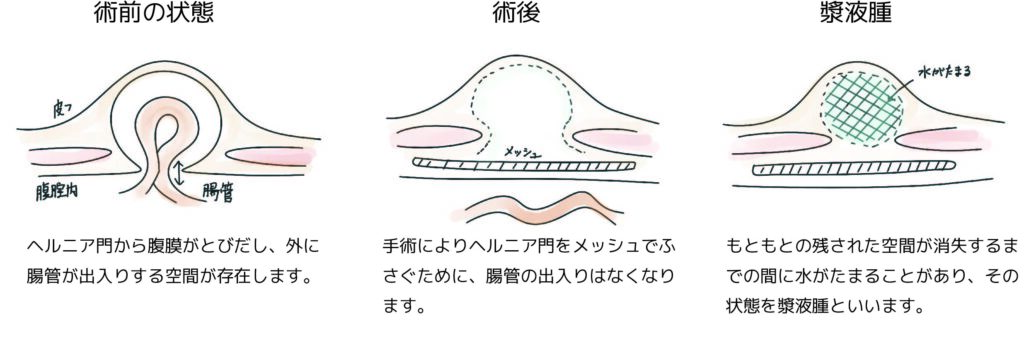

漿液腫とは、鼠径ヘルニア手術後にもともとヘルニアが出ていたスペース(デッドスペース)に、リンパ液や浸出液などの体液がたまり、しこりやこぶのように触れる状態を指します。

術後すぐの時点ではヘルニアが脱出していた空間は空洞のままであり、その後癒着などで閉鎖されるまでの間に体液が溜まるために生じます。

そのためもともとヘルニアが大きかった患者さんの場合、漿液腫も元のヘルニアと同じ程度の大きさになることがあり、再発したと心配される患者さんもいらっしゃいます。

漿液腫は腸が出入りしている状態ではなく、仰向けに寝ても引っ込まないことが特徴です。また触った時に「コリッ」とした丸いビー玉のような硬さを感じることがあります。

多くの場合、痛みは伴わず、時間とともに体液が自然に吸収され消失します。小さな漿液腫であれば1か月以内、大きいものでも時間はかかりますが自然に治癒するケースがほとんどです。

漿液腫が大きく気になる場合や痛みがある場合には、針を刺して内部の体液を抜く処置を行うこともあります。ただし穿刺処置には細菌感染のリスクがあるため、症状がない場合には自然吸収を待つことが一般的です。

漿液腫は「合併症」と呼ばれることもありますが、個人的には「治療経過中に生じる一時的な状態」という認識が適切だと考えています。

予防策としては過去に、

しかし、大きなヘルニアの場合、ヘルニア嚢の引き抜きは出血リスクがあり、鼠径輪縫縮やpseudo sac固定は術後の痛みに繋がる可能性があります。そのため、小〜中程度のヘルニアでは自然経過で漿液腫が治ることが多く、無理に予防操作を行わず経過観察とする方が望ましいと考えます。

術後に以前のヘルニアのような膨らみが出ると、再発ではないかと不安を感じる方が多いのは当然です。当院では、手術時の状態や今後の経過を含め、漿液腫のリスクや対応についても丁寧に説明し、不安の軽減に努めています。

文責/医療監修 西宮敬愛会病院 低侵襲治療部門 消化器外科部長 三賀森 学