西宮敬愛会病院COKU消化器外科では、鼠径ヘルニア(脱腸)や胆石症などに対する外科的治療(腹腔鏡手術)を行っております。今回は「腹腔鏡下胆のう摘出術」について、適応疾患から手術について解説いたします。「胆石症診療ガイドライン2021(消化器病学会)」の内容も参考にして記載しています。

腹腔鏡下胆嚢摘出術は、胆のうに起こる疾患に対して行う手術です。以下のような病気が手術の適応になります。

・有症状の胆石症

・10mm以上の胆のうポリープ

・有症状の胆嚢腺筋腫症

なかでも最も頻度が高いのが「胆のう結石症(胆石症)」です。

胆石症は、胆のう内に石(胆石)ができる疾患で、胆石は以下のように分類されます。

・コレステロール胆石

・色素胆石(ビリルビンカルシウム胆石)

・まれな胆石(炭酸カルシウム石、脂肪酸カルシウム石 など)

胆石の形成には、胆汁中のコレステロール結晶化や胆道感染によるビリルビンとカルシウムの結合が関与しています。さらに、サラセミアや遺伝性球状赤血球症などの溶血性貧血、心臓弁置換術後などもリスク因子となります。

胆石症の代表的なリスク因子は、以下の「5F」で表されます。

・Female(女性)

・Forty(40歳以上)

・Fatty(肥満)

・Fertile(妊娠・出産経験)

・Fair(白人)

他にも、脂質異常症、急激な減量、消化管手術歴なども危険因子とされています。

胆嚢癌に効率に胆のう結石症が併存することはよく知られています。特に、胆嚢結石が大きい、数が多い、有症状である、有症状期間が長いときは胆嚢がん合併のリスクが高いとされていますが、胆嚢結石が原因で胆嚢癌ができるのか、胆嚢癌の発生過程に結石が形成されやすいのかは判断が難しいとされています。また、陶器様胆のうや萎縮胆のうも、がんとの鑑別が難しいケースがあり、注意が必要です。

胆石が胆のうの出口に詰まると、胆汁の流れが悪くなり「胆石発作」と呼ばれる右上腹部痛や心窩部痛が起こります。悪心・嘔吐を伴うこともあります。また、感染が加わると急性胆のう炎に進展し、発熱などの全身症状が出ることもあります。

胆のうから石が総胆管に移動し詰まると「総胆管結石症」となり、黄疸や肝障害の原因になります。

診断には以下の検査を行います。

・病歴聴取と身体診察

・血液検査(炎症や肝機能の確認)

・腹部超音波検査

・必要に応じてCT、MRI(胆のう癌や総胆管結石の精査)

有症状の胆のう結石症に対しては、腹腔鏡下胆のう摘出術が標準的な治療として推奨されています。軽症例でも年間1〜3%の割合で重篤な症状や急性胆のう炎を発症するとされており、中等症の患者ではそのリスクが年間6〜8%に上ると報告されています。そのため、全身状態に大きな問題がなければ、早期に手術を行うことが望ましいと考えられています。

一方で、無症状の胆石は、基本的に治療を行わず経過観察となります。ただし、以下のような場合は手術が考慮されます。

・3cm以上の胆石

・胆のうポリープ(10mm以上)

・胆のう壁の肥厚

・陶器様胆のう・充満結石の合併例

慢性胆嚢炎により萎縮した胆嚢は、従来、胆嚢癌のリスク因子とされてきました。しかし近年では、胆嚢上皮が消失した状態では胆嚢癌の発生はほぼないとする意見もあり、見解が分かれています。また、胆嚢癌との鑑別が難しく、加えて手術自体のリスクが高まることから、治療方針の決定には慎重な判断が求められ、今後さらなる検討が必要とされています。

現在、胆のう摘出術の主流は「腹腔鏡手術」です。傷が小さくすむため術後の痛みが少なく、回復も早いという利点があります。

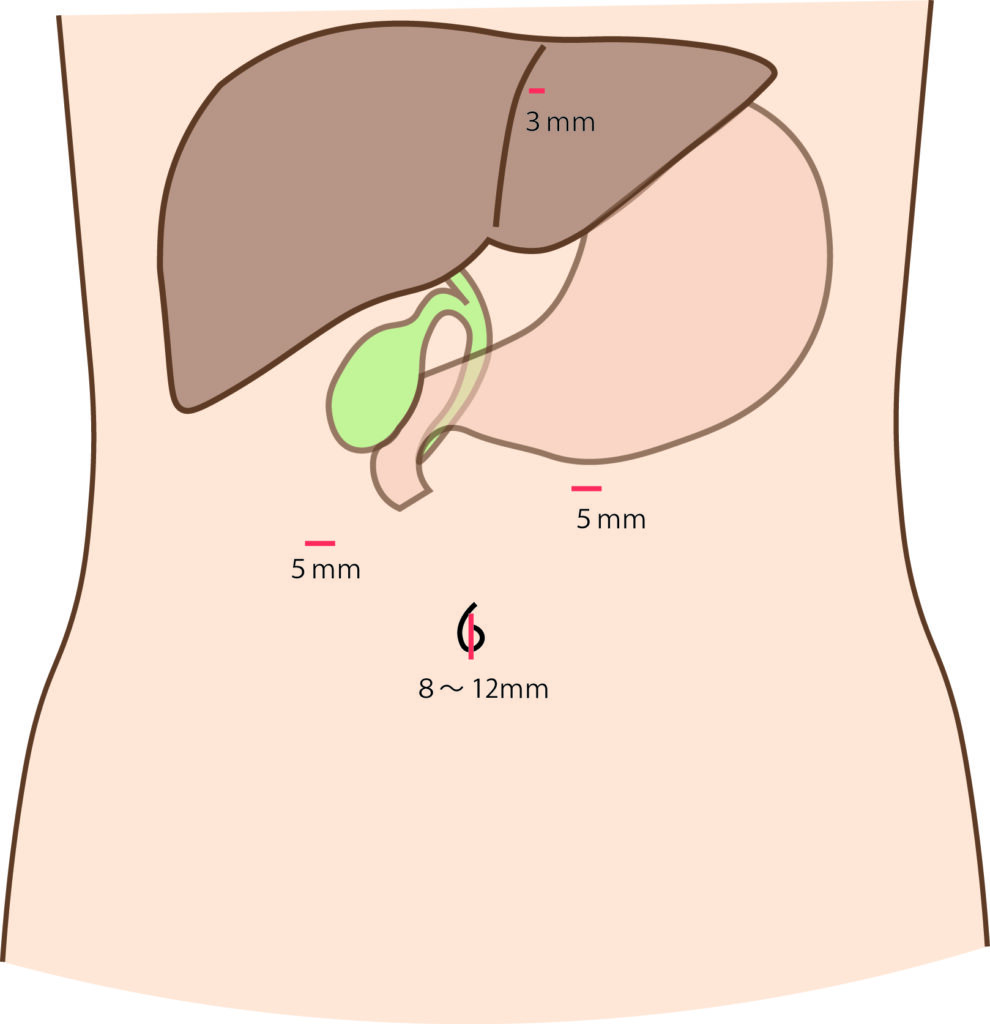

当院では以下のような方法で手術を行います。

・臍に8~12mmのカメラポート(胆のうを取り出すため胆石や胆のうの大きさで決定します)

・左右の上腹部に5mmポートを2か所

・心窩部に3mmの細径鉗子を挿入

腹部に炭酸ガスを注入して視野を確保し、カメラと鉗子を操作して胆のうを摘出します。全身麻酔下で行い、手術時間は通常1時間程度です。

合併症としては、出血・胆管損傷・胆汁漏などが稀にありますが、待機手術では非常に安全性の高い手術といえます。

当院では、日本肝胆膵外科学会高度技能医や日本内視鏡外科学会技術認定医の資格を有する消化器外科医(三賀森・畑)が執刀を担当します。胆のうは肝臓や胆管、消化管と隣接しており、安全かつ確実な手術を常に心がけております。

腹腔鏡下胆のう摘出術は、施設によっては日帰りで実施されることもありますが、当院では安全性と術後管理の観点から、一泊二日の入院を基本方針としています。具体的には、手術当日に来院・手術を行い、翌日に状態に問題がなければご退院いただく流れです。

炎症のない胆のうに対する待機的手術では、重篤な合併症の発生頻度は非常に低く、理論上は日帰りも可能と考えられます。しかし、腹腔鏡下胆のう摘出術では術後の悪心・嘔吐(PONV)の発生率が比較的高く、また上腹部の手術であるため創部の痛みが腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術よりもやや強く出る傾向があります。

そのため当院では、麻酔科医と連携し術中から鎮痛薬や制吐薬を十分に使用して疼痛と嘔気のコントロールを強化しています。また、胆のうの周囲には肝臓・腸管・胆管・重要な血管が近接しており、たとえ低頻度であっても出血や胆汁漏などの合併症リスクがゼロとは言えません。

これらを総合的に判断し、術後の症状や全身状態を丁寧に観察できる一泊二日の入院を標準とすることが、患者さんの安心と安全に直結すると当院では考えています。

健診やかかりつけ医で胆石を指摘された方、有症状の方はぜひ一度ご相談ください。当院ではエコー検査をはじめとした詳細な診断の上、必要に応じて腹腔鏡下胆のう摘出術をご案内いたします。

また、「みぞおちの痛みが胆石かも?」と不安な方も、胃カメラや腹部超音波検査による精査を行っていますのでご相談ください。

文責 西宮敬愛会病院 低侵襲治療部門 消化器外科部長 三賀森 学