足の付け根に違和感を感じたとき、「これは鼠径ヘルニア(脱腸)なのか?」と不安になる方は多いと思います。そこで今回は、鼠径ヘルニアの診断に関わる検査について、当院の方針とガイドラインも引用してご説明します。

2024年5月、9年ぶりに改訂された「鼠径部ヘルニア診療ガイドライン第2版」が発刊されました。今回はその内容を踏まえ、特に術前検査の重要性について解説します。

ガイドラインでは、

CQ3-1 鼠径部ヘルニアの診断に画像検査は必要か?

(エビデンスの確実性は「低」とされています)

鼠径ヘルニアの典型的な特徴は、「立ったときに足の付け根(鼠径部)がぽっこりと膨らみ、寝ると自然に戻る」ことです。診察時は必ず患者さんに立ってもらい、この膨らみを確認します。さらに押して戻るか、寝て戻るかを観察し、膨らみがはっきりしない場合はお腹に力を入れてもらうこともあります。

こうした臨床所見での診断率は70〜90%にのぼります。

ただし、脂肪の多い方や初期の小さなヘルニアの場合は、膨らみがわかりにくいこともあり、「夕方に痛みが増し膨らむが、診察時は全く目立たない」というケースでは慎重な診断が必要です。

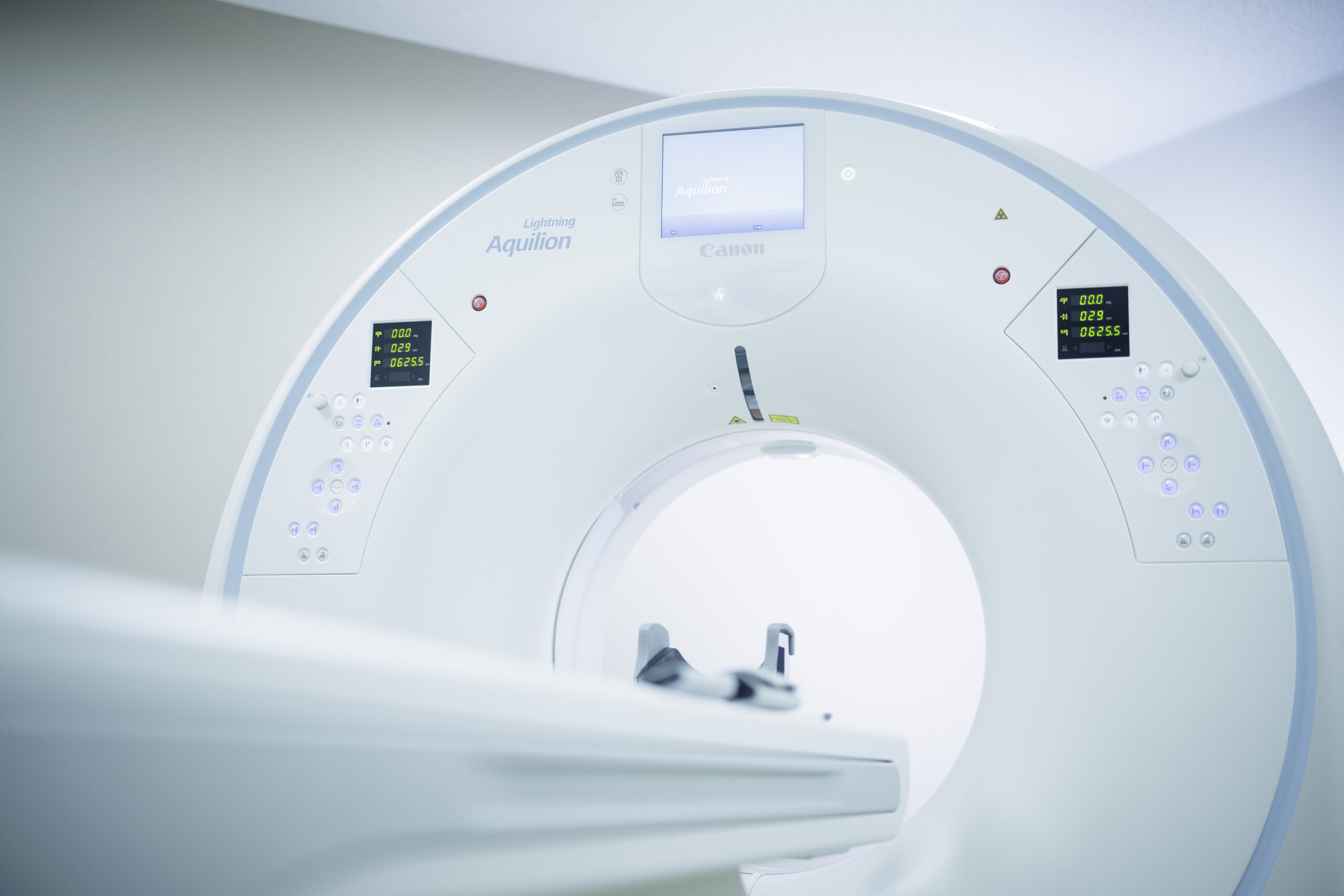

鼠径ヘルニアの診断は非常に重要であり、確定診断なしに手術を行うことはできません。当院では、鼠径部を除圧した腹臥位(うつ伏せ)の状態でCT検査を実施し、診断を進めています。

この方法の有効性は日本からの研究で報告されています。

2019年にNatsuko Kameiらが報告した「Prone ‘computed tomography hernia study’ for the diagnosis of inguinal hernia」(Surg Today 49:936-941)では、914名の患者を対象に腹臥位で非造影CTを行い、その診断精度は98.3%に達したとされています。

この論文は、腹臥位CT検査が非常に高精度でヘルニアの有無を判定できることを示しています。

当院では80列の高性能CTを使用し、鼠径ヘルニアの有無を正確に判断しています。また、鼠径ヘルニアでない場合でもリンパ節腫大や大伏在静脈瘤・血栓、精索静脈瘤、脂肪腫、陰嚢水腫など他の原因疾患の鑑別に役立っています。

リンパ節腫大が重なっている方が総合病院で精査を受けたところ悪性リンパ腫が見つかった例もあり、画像診断の重要性がうかがえます。

さらに、痩せ型の方では便秘による硬い便や子宮筋腫の圧迫が下腹部膨隆の原因となる場合もあります。

画像所見に明確な異常がない場合は、関節痛や筋肉痛など時間経過で改善する病態の可能性も考慮しています。

初期段階で臨床的にもCTでも明確な膨隆が確認できない場合は、数か月の経過観察を行いながら再診をおすすめしています。

違和感や痛みだけで、膨隆がないのにすぐ手術を勧められた場合は慎重に判断すべきです。小さな鼠径ヘルニアの嵌頓リスクは極めて低く、過剰な手術は避けるべきだからです。

また、左右両側に膨らみがある場合でも、片側ずつの手術が勧められるケースがありますが、両側同時手術が可能な場合もありますので、病院選びをよく検討してください。

高精度CTでは下腹壁動静脈の走行が明瞭に確認できるため、外鼠径ヘルニアや内鼠径ヘルニアの分類も可能です。当院ではヘルニアタイプに応じて以下の術式を選択しています。

当院では放射線科医がCT画像を詳細に読影し、肝臓や胆嚢、腎臓など鼠径部以外の臓器も幅広く評価しています。例えば、CTで前立腺肥大が発見された場合は泌尿器科への紹介も可能です。

また、これまでに術前のCTや胸部レントゲン、血液検査から肺癌や心不全、白血病などの隠れた疾患を早期に発見し、専門医療機関へご紹介しています。

術前検査や診断について気になることがあれば、診察の際に遠慮なくご相談ください。検査所見を見ながら丁寧に説明を行います。

文責/医療監修 西宮敬愛会病院 低侵襲治療部門 消化器外科部長 三賀森 学